- Profile

- たなか・あきこ 1998年京都府立大学文学部社会福祉学科卒。2000年京都女子大学大学院文学研究科博士前期課程教育学専攻修了。2003年同博士後期課程教育学専攻単位取得退学。四天王寺大学人文社会学部社会学科准教授を経て、2023年から現職。司法面接研究会副代表。編著に『児童虐待における司法面接と子ども支援:ともに歩むネットワーク構築をめざして』(北大路書房)。博士(教育学)。京都府出身。

子どもの虐待や性被害は、身近な大人が加害者となることが多く、被害者である子ども自身が諦めたり我慢したりして、被害が明らかになりにくい傾向があります。被害が判明しても繰り返し状況を説明することでつらい記憶が拡大していくことや、子どもの証言ゆえに立証へのハードルが高く加害者を罰することが難しいことも指摘されています。

今回は、子どもに適した面接方法「司法面接」の研究を通して被害児童の支援に取り組む摂南大現代社会学科の田中晶子教授に、目的や手法、課題などを聞きました。

司法的な証拠に足りうる面接

司法面接とは、虐待や事件、事故の被害を受けた疑いのある子どもから、事後の対応に生かすために、体験した出来事をできるだけ多く正確に話してもらい、聴き取りにおける負担を最小限にすることを目指す面接方法です。名称は英語の「forensic interview」の翻訳で、「司法的な証拠に足りうる面接」という意味になります。

司法面接は英国や米国で始まりました。それらの国々では1980年代、不適切な聴き取りをしたことによる子どもの誤った証言から、保護者や幼稚園・保育所職員らが虐待したと疑われる冤罪事件が起きました。子どもは大人の発言に影響されやすく、認知発達も途上にあることから、誘導や暗示の影響を受けやすいのです。そのため、子どもを守ることと冤罪防止の観点から、大人とは違う特別な面接方法が必要だと考えられるようになり、心理学の知見を取り入れたガイドラインやプロトコル(面接の構造・手順)が作られました。日本には2000年代から翻訳書などを通して伝わりました。

私自身は学生時代、米国の認知心理学者で虚偽記憶について研究しているエリザベス・ロフタス氏の著書「目撃者の証言」に出合い、関心のあった法学と心理学の融合領域を見いだし、「子どもの目撃証言」をテーマに卒業論文を執筆しました。

大学院に進み、研究会などに参加する中で司法面接を研究して いる北海道大の仲真紀子教授(現在は同大名誉教授/理化学研究所理事/立命館大OIC 総合研究機構招聘研究教授)らと出会いました。仲教授の研究プロジェクトに参加して、実務の課題に心理学の研究知見が活用されていく過程に面白みを感じたことから、深く取り組むようになりました。

聴き取りは代表者1 人で原則1回

司法面接は児童相談所(児相)と警察、検察が連携して実施し、専門のトレーニングを受けた代表者1人が原則1回、子どもに面接をします。

聴き取りを原則1回とする理由は、つらい体験を何度も話すことによって傷付く二次被害を防ぐことや、「記憶の汚染」といって、繰り返し話すうちに別の出来事の記憶と混同したり、正確なことが分からなくなったりすることを防ぐためです。対象となるのは3、4歳頃からで、面接時間は年齢×5分程度が目安です。過去の出来事を自分自身の体験として思い出すことができる能力や、子どもが集中できる時間を考慮しています。

また、正確な記録を残すため、面接は録音・録画をします。面接中、別室にはスタッフ(バックスタッフ)がいて、面接をモニターしています。子どもには、複数の人が同時に話を聴いていることや、録音・録画していることも説明します。子どもにうそをつかないことが大切で、多くの人が力を合わせて支援していくことを伝え、理解してもらいます。

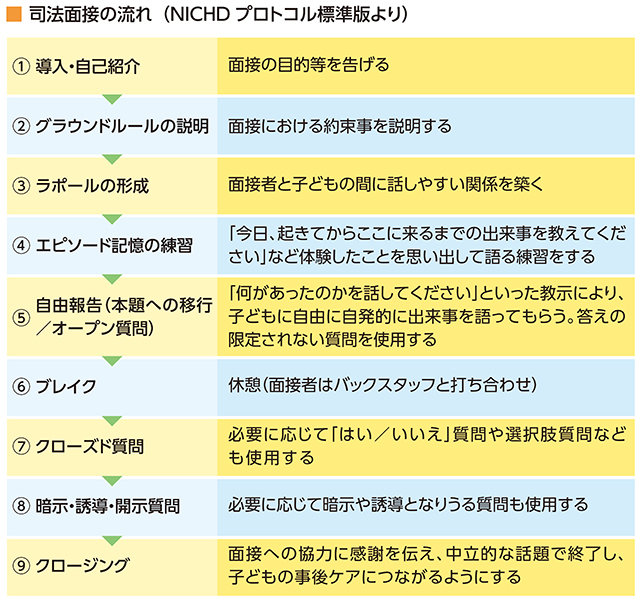

私の参加する研究プロジェクトで用いている司法面接(NICHDプロトコル)では、次のような流れで面接を実施します。

①導入・自己紹介②グラウンドルールの説明③ラポールの形成④エピソード記憶の練習⑤自由報告(本題への移行/オープン質問)⑥ブレイク⑦クローズド質問⑧暗示・誘導・開示質問 ⑨クロージング

グラウンドルールの説明では「本当のことを話す」「分からないことは分からないと言う」「面接者が間違ったことを言ったら、間違っていると伝える」などの約束事を伝えます。これらは、大人からすれば当たり前のことのように感じますが、子どもは「分からないと言ったら怒られるかもしれない」「大人は間違えたりしない(いつも正解を知っている)」と思っていることがあるため、きちんと説明し理解してもらうことが重要です。

オープン質問を積極的に使用

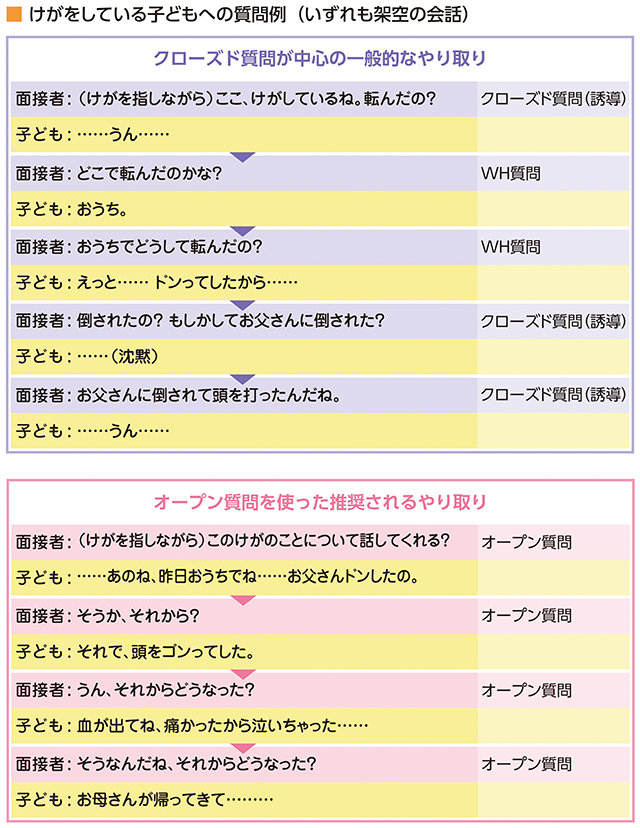

面接では、「オープン質問」という思い出したことを自由に話せるような質問を積極的に使います。具体的には、対象となる出来事について「何があったのか本当の事を話してください」というように問いかけます。オープン質問では、子どもに自由に話してもらうため、要領を得ない報告になることもありますが、まずは子ども自身が思い出せるところを子ども自身の言葉で話してもらうのが重要です。「それから?」や「そして、どうなりましたか?」などと問い、最初から最後まで話すよう促します。一通り聞き終えたら、子どもの語った人物や出来事について「〇〇というのは誰ですか?」「〇〇についてもっと詳しく教えてください」など、WH質問(いつ、どこで、誰が、何を、どうした──など)も用いて、より詳細に聴きたいところを尋ねていきます。

このような聴き方をする理由は、誘導や暗示の影響を避けるためです。子どもは大人に比べて誘導や暗示に影響されやすいため、最初から「それは〇〇さんにされたの?」や「たたかれたのかな?」「黒だった?青だった?」といった、「はい/いいえ」で答えたり、提示された選択肢から選ぶような「クローズド質問」で尋ねると、よく理解しないまま「はい」と答えたり、とりあえずどちらかの選択肢を選んだり、「そうだったかもしれない」と考えて事実でないことを報告したりすることがあるからです。そして、それらのやり取りによって元の体験の記憶が変わってしまうこともあります。

連携の重要性と面接記録の証拠化

子どもの虐待への対応にかかわる司法機関と福祉機関では専門性や役割、目的が異なり、準拠する法律も異なります。そのため、多機関での連携には難しさがありますが、違いがあるからこそ子どもへの包括的な支援が可能になると考えています。より良く連携するためには、研修などを通じて普段からお互いの顔が見える関係を築いておくことが大切で、司法面接の研修プログラムは多機関の専門家が共に参加することを重視しています。

司法面接の手法を用いた子どもへの面接(協同面接、代表者聴取)は現在、国内で年間約2000件実施されています。「司法的な証拠に足りうる」ことを目指していますが、実際に刑事裁判で証拠として採用された件数は限られています。2018年4月1日から2021年3月31日に判決が言い渡された刑事裁判を調べたところ、35件でした。ただし、2023年12月に改正刑事訴訟法が施行され、司法面接の録音・録画媒体を証拠とすることができるようになったので、今後は採用件数が増えることが期待されます。

医療や心理ケアとの連携も

司法面接は事実を確認することが主目的のため、被害に伴う子どもの心のケアは別の形で提供されなければなりません。ある警察官から、子どもの被害について詳細な聴き取りをしなければならなかった時、子どもから「私のつらさを分かると言ってくれたのに、なぜ被害についてそんなに聞くのか?」と問われて苦しかったという話を聞いたことがあります。事実の確認と心のケアでは取り得る手法がさまざまな点で異なっていて、1人でその両方を担うのは難しく、複数の専門家が連携しながら対応する必要があります。

以前は、記憶が汚染されないよう、被害事実を聴き取ってから心理療法やカウンセリングなどの心のケアへ進んでいました。しかし、子どもの心身の健康や将来への影響などを考えた時、ケアを待たせることが子どもの不利益になるようでは支援のための面接とは言えません。そのため、これまでは主に児相と警察、検察の3機関が連携してきましたが、医療や心理ケアなど更に幅広い専門家とつながっていくことが求められ、新たな研修プログラムの開発にも取り組んでいるところです。

今後は一般を対象にした啓発も

現場では広がりを見せる司法面接ですが、一般にはほとんど知られていません。もし、身近な子どもから被害を打ち明けられた場合は、「子どもの言葉や表現そのままを聴き取り、記録に残すこと」と「最小限の聴き取りにとどめること」を心掛けてもらいたいと思います。具体的には、落ち着いて話ができる場所かどうかを確認して、家族や他の子どもとは離れて個別に話を聴きます。「何があったのか教えて」といった言葉掛けをして、子ども自身の言葉(表現)で話してもらいます。子どもの話を録音できると良いですが、難しいなら質問と応答のやりとりのメモを残します。無理に聞いたり、大人の推測や意見、感想を話したりしないことも大切です。「誰が/どうした」ということが把握できれば十分で、後は専門機関へ連絡し、詳細な聴き取りは専門機関に任せてください。

これまでは司法や福祉の専門職を対象とした研修を中心に活動してきましたが、今後は保育・教育に携わる人や一般の人を対象とした啓発活動にも力を入れていきたいと思っています。司法面接の手法を用いれば、子ども同士のトラブルやいじめなどが疑われる場合にも「何があったのか」について子どもの言葉で正しく聴き取ることができるからです。このようなアプローチは、子ども自身が「きちんと聴いてもらった」と満足でき、子どもの権利を保障することにもつながると思います。

前の記事へ

前の記事へ