- Profile

- いいだ・ゆういちろう 2001年近畿大学農学部農学科卒業。2003年同大学院農学研究科博士前期課程修了。2007年名古屋大学大学院生命農学研究科博士後期課程修了。2008年農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)研究員。2012年日本学術振興会海外特別研究員(オランダWageningen大学)、2014年同大学客員研究員を兼任。2015年農研機構主任研究員を経て、2020年摂南大学農学部講師。2024年から現職。博士(農学)。兵庫県出身。

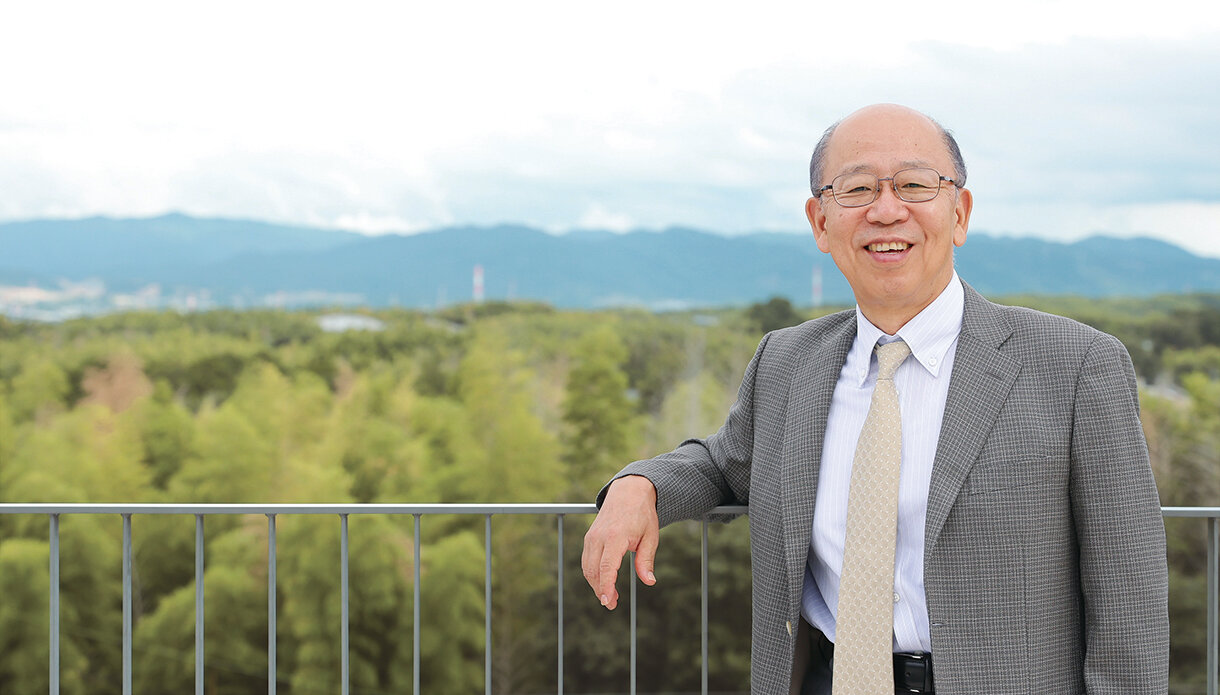

人間が病気になるように植物も病気になります。農作物に目を向けると、病気になることで本来の収穫量から1~2割を失っているともいわれています。その量は地球全体で見れば、8億人分の食料に相当します。農作物の病気やその対策はどのように進められているのか、植物が病原菌に感染する仕組みや病原菌を防ぐメカニズムを研究している摂南大農業生産学科の飯田祐一郎准教授に話を聞きました。

人間が病気になるように植物も病気になります。農作物に目を向けると、病気になることで本来の収穫量から1~2割を失っているともいわれています。その量は地球全体で見れば、8億人分の食料に相当します。農作物の病気やその対策はどのように進められているのか、植物が病原菌に感染する仕組みや病原菌を防ぐメカニズムを研究している摂南大農業生産学科の飯田祐一郎准教授に話を聞きました。

人間の病気の原因は主にウイルスや細菌が占めますが、植物の病気は8割がカビです。植物の病気の原因となるカビは数多くあり、ほとんどは決まった植物に侵入、感染します。例えば、私が研究しているトマトの葉に感染する「トマト葉かび病」の病原菌は、トマトには感染できますが、キュウリやイネなど他の植物には侵入すらできません。

コソ泥のようにこっそり侵入

植物が病気になる過程を、トマト葉かび病を例に説明しましょう。この病気は世界中で流行しているためトマト農家にはよく知られた存在で、その名のとおりトマトの葉の上に大量のカビを発生させます。葉には酸素の取り込みや二酸化炭素の排出、水蒸気の蒸散のための気孔という穴があるのですが、この菌はトマトの葉に付着すると菌糸を伸ばし、気孔を探し出して、そこから葉の中に侵入します。気孔は乾燥していると水分の蒸散を避けるために閉じ、逆に湿度が高いと開きます。この病原菌は湿度が高いと発病しやすいのですが、それは気孔が開いている間に植物の体内へ侵入するからです。まるで鍵がかかっていない窓からこっそり侵入するコソ泥のように感染するのです。侵入した後もすぐに発病するわけではなく、2週間ほどの潜伏期間があり、やがて菌の増殖に伴ってトマトの組織はダメージを受け、葉が黄色く変化します(写真1)。病気により葉の光合成の能力が落ちるので、生育が悪くなり、果実がつかなくなります。

植物は元来、病原菌から身を守る術を持っています。病原菌に侵入されないための分厚い構造や、病原菌に侵入されても、それを感知するための防犯センサーなどさまざまな防衛システムを駆使しているのです。しかし、農作物としての育てやすさ、おいしさ、収穫量の増加など人間に都合のよい価値を求めて品種改良を繰り返す過程で、原種が持っていた免疫に関わる遺伝子が少しずつ失われてしまったと考えられています。例えば私が子供の頃、ピーマンは苦みが強く、苦手とする子も多かったですが、今では昔のような苦みは和らぎました。苦みとなる成分には、抗菌性物質として病原菌の感染を防ぐものもあります。人間にとっておいしい作物になったことで病原菌にとってもおいしくなってしまった、つまり、病気にかかりやすくなったのです。

そこで、元々持っていた免疫に関わる遺伝子を、おいしくなった品種に戻す品種改良が行われてきました。これら病気に強い品種は「抵抗性品種」と呼ばれ、トマト葉かび病に対しても非常に有効な予防策の1つとして多くの抵抗性品種が開発され、利用されてきました。ところが、コロナウイルスでも変異系統がニュースになったように、葉かび病菌も変異することによって抵抗性品種の免疫システムを回避し、発病するケースが増えてきたのです。そこで、新しい変異株に対応しようと新たに別の免疫遺伝子を持つ抵抗性品種が開発されました。病原菌の変異によって、その品種も発病するようになると、更に新たな品種の開発という、いたちごっこが繰り返されてきました。その結果、新たな抵抗性品種を作るのが難しくなってしまいました。

では、なぜトマト葉かび病菌が、簡単に抵抗性品種に発病することができるようになったのでしょう? 私たちは、病原菌の変異によって抵抗性が回避されるメカニズムについて、ニュージーランドとオランダの大学との共同研究に取り組みました。欧州、 日本、ニュージーランド、中国、タンザニアなど世界中のトマト葉かび病菌のゲノム情報を比較した結果、菌は自らの複数の遺伝子を連続的に変異させ、トマトの持つ防犯センサーによる菌の侵入を感知するシステムが無力化されてしまったことが判明しました。しかも、このような変異は、世界で同時期に発生していたことも明らかになりました。現在、病原菌の変異によって回避されにくい抵抗性品種の開発に向けて更なる研究を行っています。ただ、新しい抵抗性品種の開発には10年の歳月がかかるとされており、この病原菌に苦しむ農家のためには、別の方法を考えなければなりません。

カビを食べるカビで防除

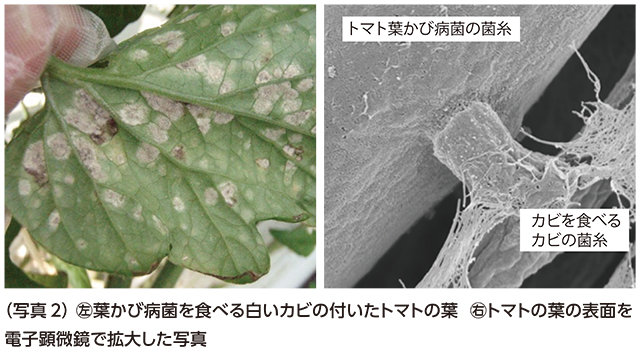

そこで新たな防除戦略として、いま我々が注目しているのが「カビを食べるカビ」です。トマト葉かび病菌を全国から集めている時に、見たことのないカビを偶然見つけました(写真2)。トマト葉かび病の症状は褐色ですが、このカビは白色のコロニー(集まり) を作ります。最初は葉かび病菌の突然変異体かと思いましたが、電子顕微鏡で観察すると、葉かび病菌を食べていることが分かりました。カビを食べるカビは何でも食べることが多いのですが、今回見つけたカビは変わり者で葉かび病菌だけを食べる偏食型でした。このカビを葉かび病菌の「生物農薬」として利用できるのではないかと考え、食の好みを決定づけている遺伝子やタンパク質を大学院生とともに解析しています。

生物農薬とは、病原菌や害虫などを駆除できる生物を用いた「生きた農薬」のことです。人間の病気で抗生物質の効かない耐性菌が問題になっていますが、植物の世界でも同じように化学農薬の効きにくい病原菌や害虫が問題になっており、トマト葉かび病菌でも耐性菌が発生しています。そのため、化学農薬の代わりとなる生物農薬は世界中で関心が高まりつつあります。

化学農薬が効かなくなっている原因は、人間の医薬に対する耐性菌と同じような理由で、同じ薬剤だけを長期間使い続けたことや、農薬ごとに決まっている濃度や使用回数を守らずに使ったためだと考えられています。また農薬を使う時には異なる仕組みの薬剤をローテーションで使うことが推奨されていますが、異なる商品名で販売されていても同じ仕組みの薬剤である場合もあり、気づかずに連続して使用してしまうケースもあります。

このような状況の下で農林水産省は、農作物の生産力の向上と地球環境の持続性を両立させるために「みどりの食料シス テム戦略」を策定し、化学農薬の使用について2050年までに50%減らす目標を設定しました。環境先進国が多いヨーロッパでは化学農薬から生物農薬へと転換する動きが活発になっています。日本でも今後、生物農薬の使用が広がることが期待されます。

1つの生物農薬で害虫にも病気にも

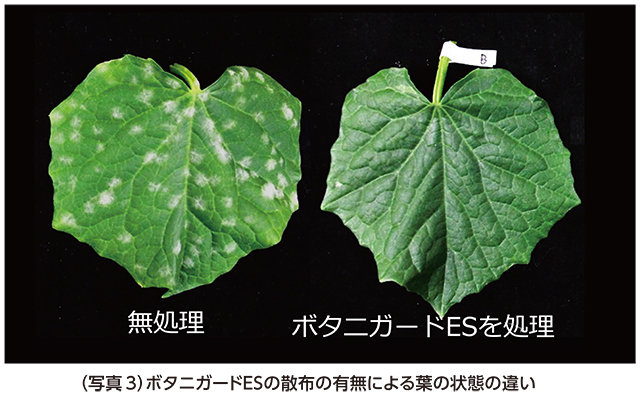

カビを食べるカビ以外にも、私たちは国や都道府県の研究所、企業と連携し、生物農薬の開発に取り組んできました。一般に農薬は、病原菌には殺菌剤、害虫には殺虫剤という、全く異なる成分が含まれています。我々は、ある昆虫寄生菌が殺虫性だけでなく、殺菌効果をも持つことを発見し、その防除メカニズムを解明しました。残念ながら、先ほどお話ししたトマト葉かび病菌には効かなかったのですが、多くの野菜に病気をもたらす「うどんこ病」に大変強い効果があり、新たなタイプの生物農薬「ボタニガードES」として登録することができました(写真3)。この生物農薬を使えば、1つの農薬で害虫と病気の両方を同時に抑えることが可能となり、農薬散布の労力やコスト削減につながります。

この昆虫寄生菌は葉の上でうどんこ病菌を直接抑えるのですが、それだけでなく、植物の中に住み込んで病原菌の侵入を感知すると、植物免疫システムを発動するよう促すため、「防犯センサーを押すガードマン」のような役割を果たしていることが分かりました。この研究は農林水産省の研究プロジェクトの一環として実施したため、研究成果を分かりやすいアニメーション(下図は一場面)にして特設ページで紹介しています

生物農薬で防除できる害虫や病原菌はまだまだ限られていて、化学農薬に比べるとやや高価というデメリットもありますが、薬剤耐性菌が出にくく環境への負荷が少ないことから持続可能な農作物の保護に貢献するものです。

植物の感染症の研究では、植物の防御システムや病原菌の感染パターン、微生物同士の戦いなど、まだまだ未知の分野が多く興味は尽きません。発病メカニズムを解明していくことで、病原菌が回避しにくい新たなタイプの抵抗性品種や、環境に優しい生物農薬を開発し、農家に安全で適切な技術を、また消費者には安定した「食」を提供できるよう研究を続けていきたいと思います。

前の記事へ

前の記事へ