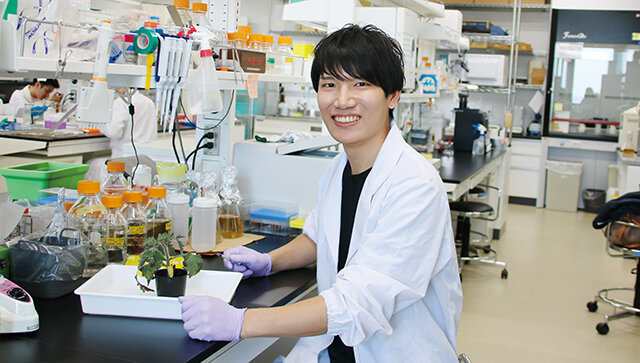

障害のある人々が競技できるようにルールや用具を適合させたスポーツを「アダプテッド・スポーツ」と呼びますが、パラリンピック種目の車椅子バスケットボール以外にも数多くの競技があります。増田さんは1年の時の専門職連携教育(IPE)を通じて電動車椅子サッカーの選手と知り合い、アダプテッド・スポーツに関心を持つようになり、2年になって「アダプテッド・スポーツ・クラブ」を立ち上げました。「障害者もスポーツを楽しみたいのにサポートする人手が足りていないことを知り、同じ義肢装具学専攻の仲間に呼び掛けたらあっという間に20人が手を挙げてくれました」と振り返ります。競技をサポートするだけでなく、自分たちも参加して障害者と一緒にスポーツを楽しみますし、時には競技の体験会を主催することもあります。

今では約40人の部員が毎週のように、さまざまな大会やイベントのサポートに出掛けます。目が不自由な人たちのブラインドサッカー、床に座って行うシッティングバレーボール、ヨットなどのセーリング競技もあります。参加した部員は、「足が動かなくても、目が見えなくてもできることがある」という当たり前のことに気付き、障害者が真剣に楽しむ姿に感動すると言います。「重症の筋ジストロフィーの患者さんなら若くして亡くなる方もいます。前回まで会っていた人に今日は会えないということもあります。最後まで好きなスポーツを楽しんでいたんだなと思うと、私たちも真剣にならざるを得ません」。また、障害者の人たちに接することで、義肢装具の実践的な勉強になったり、同じ活動をする他大学の学生との交流の輪が広がったり、大きな刺激を受ける場にもなっています。

大阪で音楽療法士などの活動で障害者を支援する母親の背中を見て育った増田さん。「2020年の東京パラリンピックにも関われたらと今から楽しみです」。ごく当然のことのように障害者に寄り添う自然体がキラリ光っています。

前の記事へ

前の記事へ