- Profile

- なべ・たけし 1988年京都薬科大学薬学部薬学科卒、1990年同大学院薬学研究科博士前期課程修了。米・アラバマ大学バーミングハム校微生物学教室客員研究員、京都薬科大学講師、准教授などを経て、2014年から現職。博士(薬学)。大阪府出身。

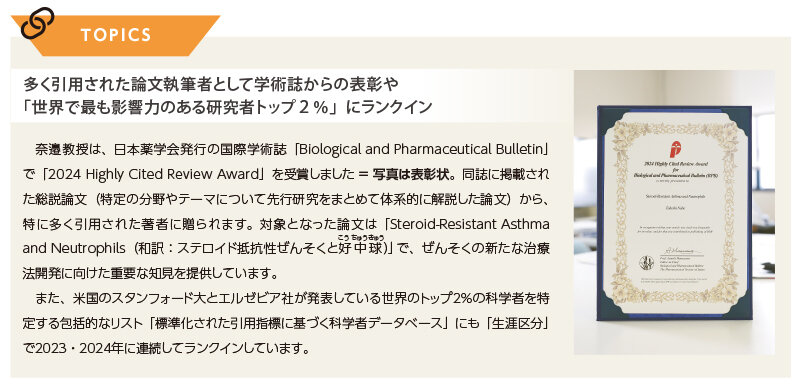

薬理学は薬が効いたり副作用が出たりするメカニズムを、個体から分子までのレベルで探究する学問です。摂南大薬学科の奈邉 健教授は学生時代に抗原抗体反応に興味を持ち、アレルギーの研究をするようになりました。それから35年以上、アレルギーの重症化メカニズムや治療薬の開発を続け、製薬メーカーとの共同研究で治療薬を世に出すことにも貢献してきました。現在は「難治性アトピー疾患の病態解明と創薬」を研究テーマに掲げ、「難治性ぜんそくの発症メカニズム」や花粉症治療の1つ「舌下免疫療法の効果発現メカニズム」の解明に取り組んでいます。今回は、難治性ぜんそくの新たな治療の手掛かりになると期待される酵素「ヤヌスキナーゼ(JAK)」に関する研究について語っていただきました。

ステロイド耐性に関わる2型自然リンパ球

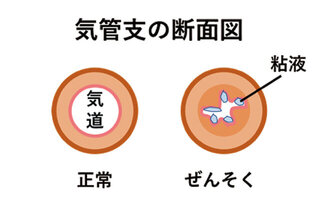

ぜんそくはアレルギーなどにより気道に慢性的な炎症が起きる病気です。炎症が繰り返し起きることで気道壁や気道収縮に関わる筋肉が肥厚し、空気が通りにくくなるため呼吸する時に「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴が出るようになります(図1)。

(図1)ぜんそくは気道に慢性的な炎症が起きて

空気が通りにくくなる

ぜんそくの主な治療としては、ステロイドの吸入です。ステロイドは気道粘膜から吸収されると細胞内の受容体にくっつき、炎症を起こす物質の産生を抑えます。

ところが、ステロイドを吸入しても効果が出ない難治性ぜんそく患者が意外に多いことが近年分かってきました。患者の割合にすると5~10%で、その人たちには代替の薬がありません。残念ながら、今でもぜんそくにより亡くなる人がわが国では年間で1000人ほどいます。

難治性ぜんそくについては、近年、肺に存在する2型自然リンパ球という白血球に「ステロイド耐性(ステロイドが効きにくくなること)」が付いて重症化することが分かってきました。しかし、その耐性を獲得するメカニズムは詳細には解明されていません。

私は1990年代から実験動物を使ったぜんそく治療の研究に取り組み、近年「ステロイドの効かないぜんそく」と「効くぜんそく」のマウスモデルを確立して、それらの違いを遺伝子レベルで調べてきました。研究に使うマウスは人工的にぜんそく症状にしています。最初に腹腔内に卵白アルブミンを3回投与。その後、卵白アルブミンを肺の中に投与するのですが、ステロイドの効くぜんそくにするには低用量(5μg)で、効かないぜんそくにするには高用量(500μg)で投与します。ステロイドの効くモデルではステロイドを与えると症状を落ち着かせることができますが、ステロイドの効かないモデルではステロイドで改善できず、気管支上皮が厚みを増したり、粘液が過剰に分泌されたり、気道が線維化したりしてどんどん悪化していきます。

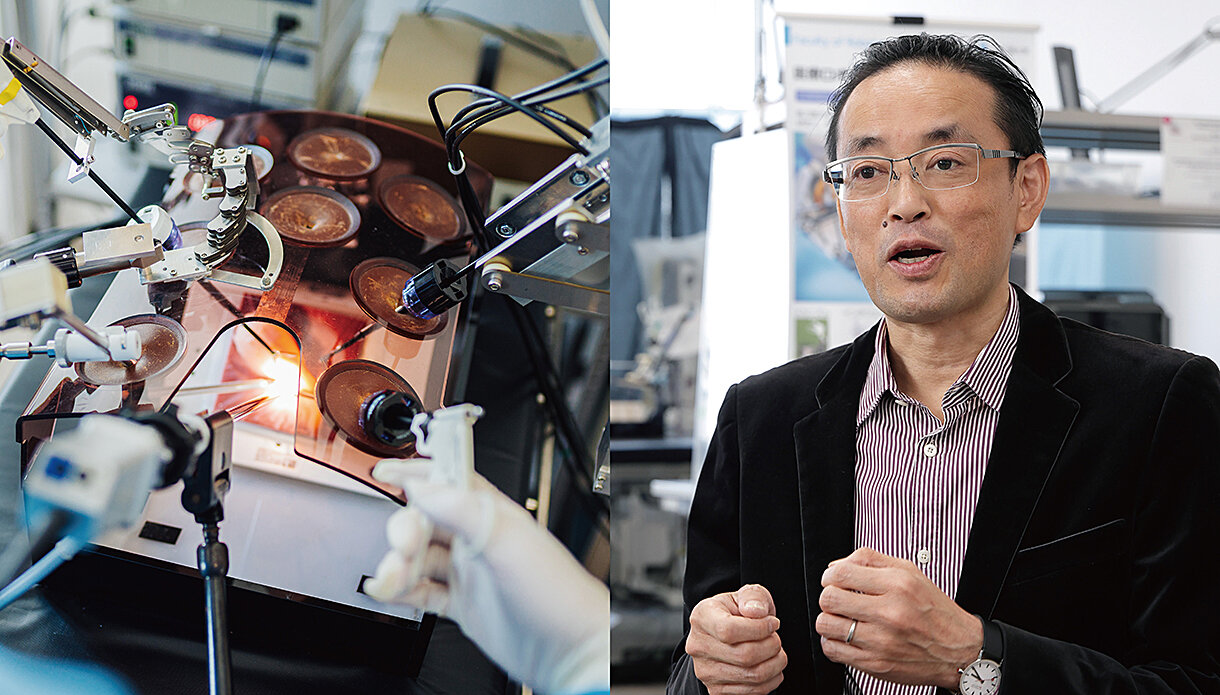

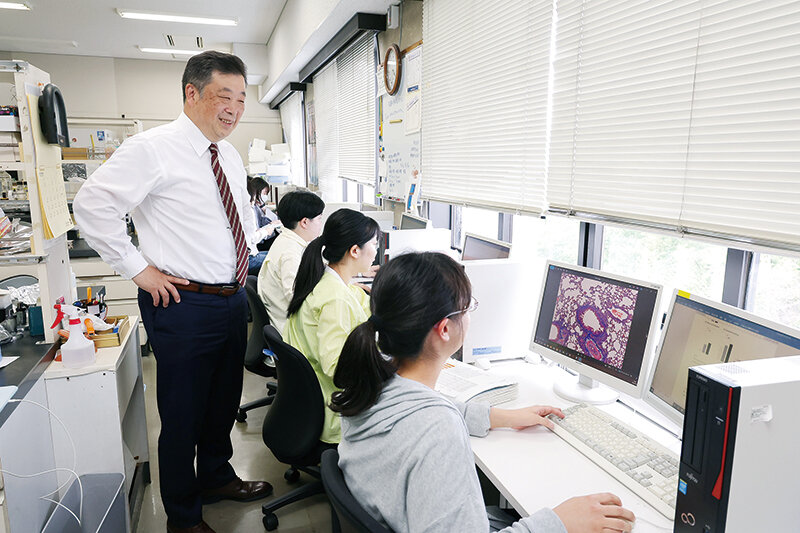

研究室では学生たちが熱心に論文やレポートをまとめていた

JAKとSTAT 中心に進める研究

ステロイドの効くぜんそくと効かないぜんそくについて、2型自然リンパ球の違いを調べてみました。すると、ステロイドの効かないぜんそくではヤヌスキナーゼ(JAK)という酵素の一種であるJAK3と、遺伝子発現を制御する物質のSTATの一種であるSTAT5aが明らかに増加していることが分かりました。

JAKは最近のアトピー性皮膚炎の治療において注目されており、JAK阻害薬をステロイドの塗り薬と併用すると効果が上がることが分かっていました。また、新型コロナウイルス感染症の重症患者へのステロイド投与時にJAK阻害薬も追加すると、死亡率が低下したことも報告されています。しかし、これらの結果は、「単に2つの薬を使ったから効果が強くなっただけなのか」、あるいは「JAK阻害薬がステロイドの効果を増強させたのか」は、いまだに不明です。私たちは、難治性ぜんそくでは2型自然リンパ球のJAKとSTATがステロイドの効き目に関与していると仮定して、研究を進めることにしました。

これまでの研究から、ステロイドの効かないぜんそくには、どんな薬を投与しても効果が出なかったのですが、JAK阻害薬を投与すると症状の改善がみられました。更に、ステロイドも併用すると、ステロイドの効かないぜんそくだったにもかかわらず、ステロイドも効くようになってきたのです。

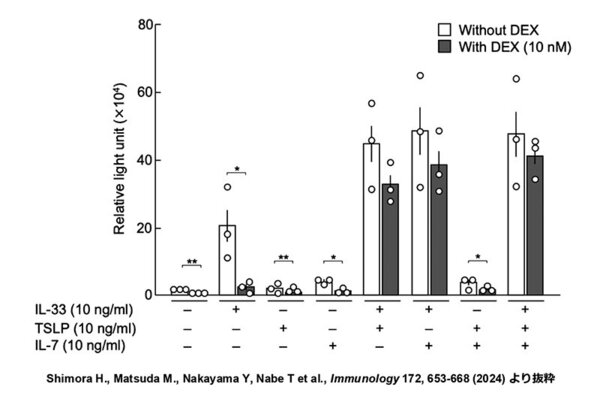

個体(生体)レベルでの実験結果を受け、細胞レベルでもJAK阻害薬の働きを解き明かすことにしました。ステロイドの効かないマウスの肺から2型自然リンパ球を取り出して試験管内で実験を試みたのですが、取り出す過程で何らかの変化が起きるようで、体外ではステロイドの効く状態にしかなりませんでした。何度も試しましたが結果は変わらず、紆余曲折を経て試験管内で人工的に刺激を与えてステロイド耐性に変化させることにしました。2型自然リンパ球に、アレルギー反応を促進するきっかけとなるサイトカイン3種類(IL-7、TSLP、IL-33)を合わせて培養したところ、ステロイドの効かない状態に変化させることができました(図2)。

(図2)2型自然リンパ球と3種類のサイトカインを合わせて培養。サイトカインを1種類ずつ添加すると細胞数はあまり増えず、

ステロイド(DEX)で効く。2種類や3種類を合わせると大きく増え、ステロイド(DEX)を加えても数を減らすことの

できない(ステロイドの効かない)状態に変わる

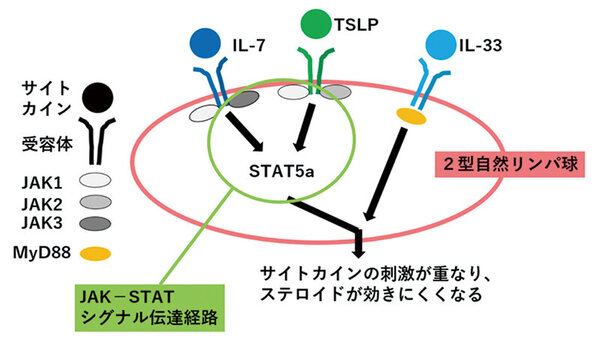

サイトカインは2型自然リンパ球の受容体にくっつくと体内でさまざまな変化が起きます。IL-7とTSLPがくっつくと、受容体の根本に結合しているJAKが活性化し、続いてSTATも活性化するという「JAK-STATシグナル伝達経路」という反応が起きます。IL-33がその受容体にくっつくと、その他の酵素を活性化させます。3種のサイトカインを一気に2型自然リンパ球に合わせたことで、異なる細胞内シグナルが同時に起きて刺激が増強し、ステロイドの効かない状態に変化したと考えています(図3)。

(図3)2型自然リンパ球が3種類のサイトカインの刺激を同時に受け、ステロイドが効きにくくなる

今回の研究において一番難しかったのが、この2型自然リンパ球を細胞レベルでステロイドの効きにくい状態に作り出すことでした。実験を担当した大学院生と学部生が粘り強く取り組み、約1年かけて壁を破ってくれました。

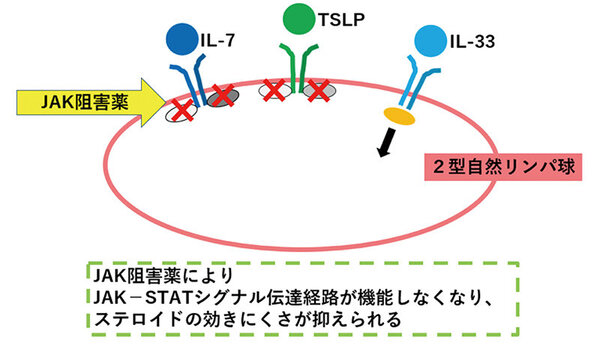

ステロイドの効きにくい2型自然リンパ球について、JAK阻害薬の効果を調べてみました。すると、JAK阻害薬でJAK-STATシグナル伝達経路を阻害すると、ステロイドの効きにくさが消失したのです(図4)。

(図4)JAK阻害薬によりJAKが活性化しなくなると、ステロイドの効きにくさが抑えられる

更に、2型自然リンパ球を上記の3種類のサイトカインで刺激すると、細胞の自然死(アポトーシス)を阻害するたんぱく質「Bcl-xL」が増えることも分かりました。JAKとともにBcl-xLの働きを抑えることが難治性ぜんそくの新たな治療法の可能性につながることが示唆され、現在も詳しく解析を進めています。将来的にはヒトの細胞でも試して、年月がかかっても創薬までつなげたいと思っています。

アレルギー解明は終わりの見えない「メビウスの輪」

実験はトライアンドエラーの繰り返しです。これまでに見たことのない結果が一度出ただけで「大発見」とはなりません。新たな結果が出ても、「どこかに間違いが隠れていないか」などと疑いながら検証を重ねるうちに、徐々に新しい発見であることに気付いてきます。創薬には多くの研究者の努力の蓄積があります。私自身が共同研究者として関わり、市販されている薬には、抗ヒスタミン薬の「アレジオン」、ぜんそく薬の「オノン」、「セラトロダスト」などがあります。自分の研究が社会に役立っていることには、素直にうれしさを感じます。

細胞の働きに目を向けると、ある物質によって起きる体の反応は別の反応を引き起こし、更に異なる現象へとつながっていきます。子供のころ、白血球がバイキンを食べるという絵本を見て、体の中で起きていることに興味を持つようになりました。大学に進んでからは抗原抗体反応について研究して、パズルのピースのように決まった組み合わせで細胞に次々と変化が起きる現象に面白さを感じました。アレルギーを研究して35年余りになりますが、まだまだ未知の部分が多く、まるでメビウスの輪のように、いつまでたっても終わりが見えず、興味が尽きません。

学生に実験の指導をする奈邉教授

今回のNewWAVEで紹介した奈邉教授に関する論文は以下の通り。

「Involvement of Janus kinase-dependent Bcl-xL overexpression in steroid resistance of group 2 innate lymphoid cells in asthma(和訳:ぜんそく時に2型自然リンパ球にみられるステロイド抵抗性におけるヤヌスキナーゼ〈JAK〉依存性 Bcl-xL 過剰発現の関与)」

Immunology 172,653-668(2024)

DOI: 10.1111/imm.13805

前の記事へ

前の記事へ