- Profile

-

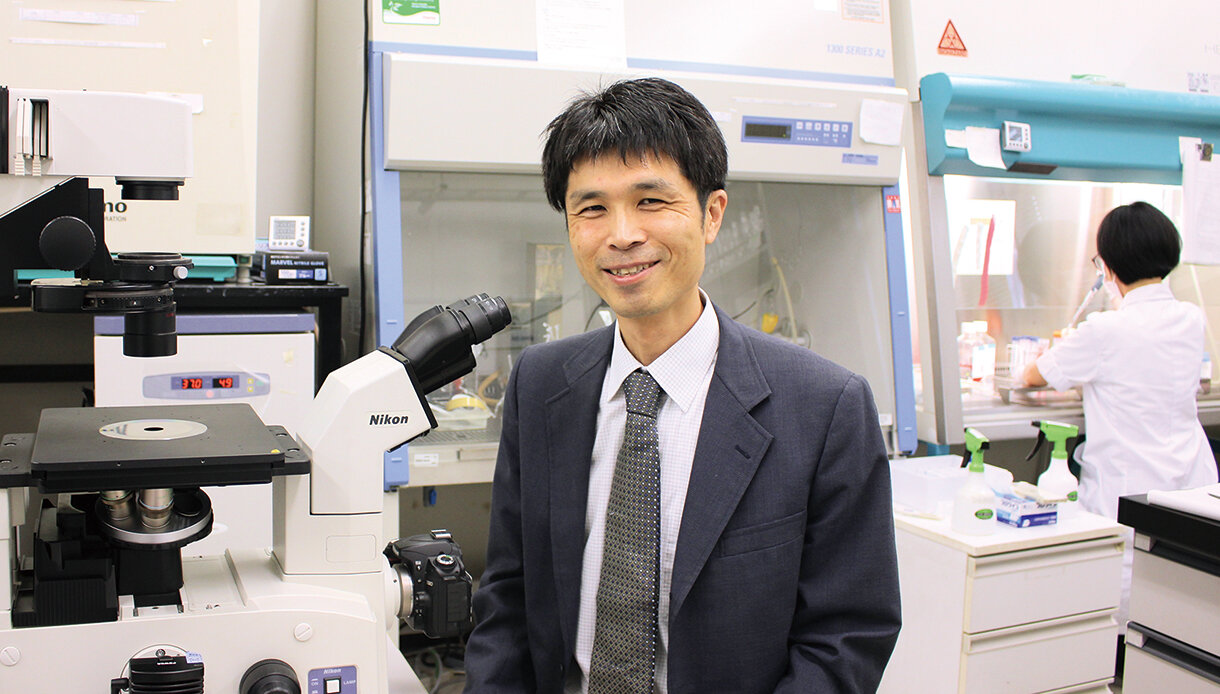

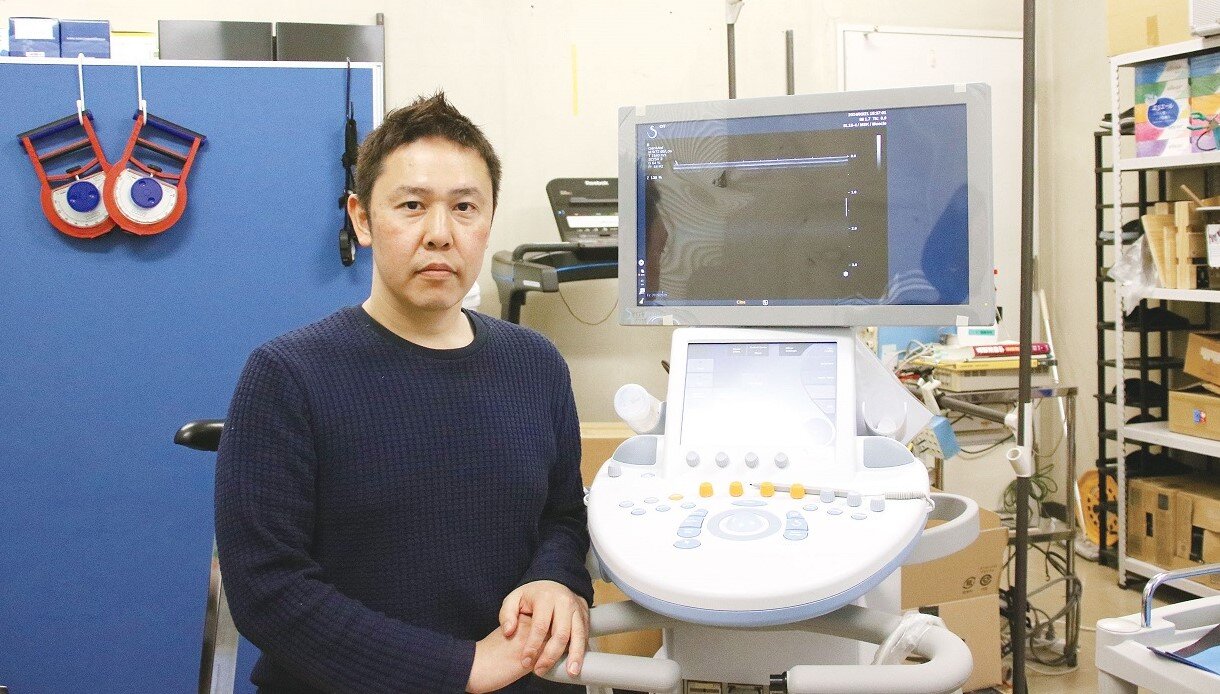

西脇 雅人 准教授

にしわき・まさと 2006年鹿屋体育大学体育学部体育・スポーツ課程卒。2008年同大学院体育学研究科修士課程修了。2011年同研究科博士後期課程修了。2012年大阪工業大学工学部総合人間学系教室講師。2021年から現職。博士(体育学)。東京都出身。

西脇准教授は、動脈の柔軟さが健康の指標になることに着目し、動脈を健やかに保つための効果的な運動や生活習慣の研究に取り組んでいます。「動脈硬化軽減の新たな知見を探し出し、高齢者の健康寿命延伸にも役立てたい」

動脈は心臓から送り出される血液を体全体に運ぶ管の役割を果たしています。動脈壁にはエラスチンという柔らかいたんぱく質が含まれ、流れる血液の量によって管が広がったり縮んだりします。管は若い時はしなやかに動きますが、加齢に伴い内側に詰まりが生じたり壁が硬くなってクッション機能が低下したりすると、血液を送り出す機能が衰え、心臓への負担が増します。

動脈が硬くなる原因には、運動不足や加齢、遺伝子、喫煙などがあり、改善には中強度の有酸素運動が有効です。運動量の目安を西脇准教授は「心拍数が120拍前後。例えば軽いジョギングを10分以上」とします。ただし、西脇准教授のこれまでの研究で、ストレッチのような軽い運動でも改善に効果があることが分かってきました。健康な中年男性を対象に、30分かけて全身の主要な筋肉を動かすストレッチを週5回、4週間実施したところ、動脈硬化の軽減が確認できました。体を折り曲げた時に動脈が圧迫され、伸ばした時に勢いよく血液が流れることから、血管の内皮細胞が刺激を受け、管の拡張に作用していると考えられます。

体の柔軟性と動脈の硬さの関係についても調べたところ、男性と高齢女性では体が柔らかいと動脈も柔らかいという相関がありましたが、若年・中年女性には相関は見られませんでした。女性ホルモンには血管拡張作用のあるエストロゲンが含まれていることから、女性ホルモンが減少する閉経後の女性は意識的に運動することの必要性が感じられました。

動脈の硬さの測定には、上腕と足首にカフ(加圧帯)を巻き、脈の波が伝わるスピード「脈波伝播速度(PWV)」の計測や、エコーで頸動脈の血管幅を確認しながら血圧の変化をみる方法があり、運動前後で数値を比較しています。

この他、食べ物による動脈硬化の軽減には、ポリフェノールが多く含まれる高カカオチョコレートや、中央アジアのキルギス共和国産のはちみつに効果があることを確認しました。効果検証をきっかけに、このはちみつを「大阪工業大学はちみつ」として梅田キャンパス1階ストアでも販売しています。

今後取り組みたいことは、動脈硬化と体質の関係に遺伝子情報からアプローチすることです。新型コロナウイルス感染症をきっかけに、唾液を使うPCR検査が一般に浸透して、検体への協力が得やすい環境が整っていると期待しています。「動脈は体の隅々に栄養を送り出す基本となる器官。さまざまな角度から研究を続けていきます」

前の記事へ

前の記事へ