- Profile

-

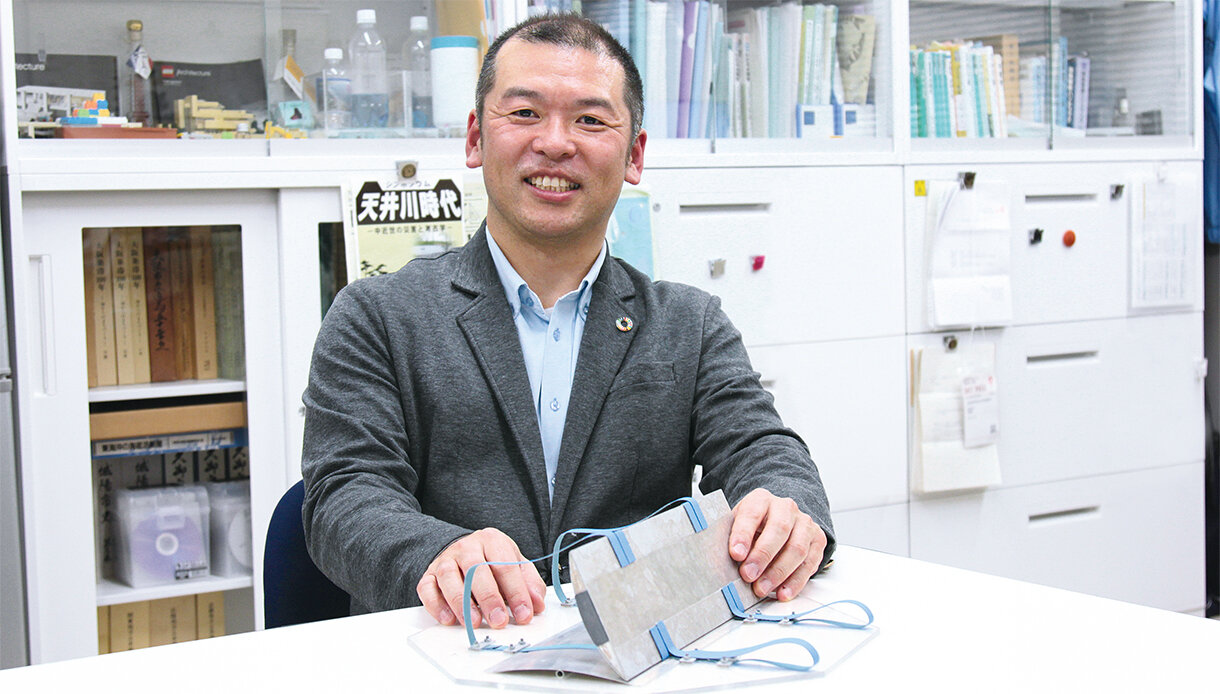

アンドレアス・シェラー 准教授

Andreas Scheller ドイツの大学を経て1992年広島大学法学部外国人客員研究員。2000年大阪大学大学院法学研究科博士後期課程修了。2002年同国際公共政策研究科助手。2006年広島国際大学医療福祉学部医療福祉学科助教授。2024年から現職。博士(法学)。ドイツ・フランクフルト出身。

明治時代からの禁治産・準禁治産制度(旧制度)が2000年に成年後見制度に生まれ変わって今年で四半世紀になります。認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が十分でなく自分の権利を守れない成人の財産管理・処分を支援する制度です。行政法などが専門だったシェラー准教授がこの制度の研究を始めたのは、広島国際大で社会福祉士の資格を目指す学生への授業で重要な分野だったことと、ドイツの母親が認知症になり後見制度が身近な問題になったからでした。「日本では後見人には親族らの他に第三者や法人が選ばれますが、第三者には司法書士、弁護士、社会福祉士も含まれます。そのため、社会福祉士の資格を目指す学生らにとって、成年後見制度はとても重要な分野です」と話します。

姉が江戸時代の日本史の研究で広島大学に留学した影響から日本に興味を持ち、自分も日本で法律の研究を始めることになったシェラー准教授は、独学で日本語を習得し、日本人と結婚。今では「もうドイツに戻ることはないでしょう」と言うほどです。そんなシェラー准教授が「素晴らしい制度」と評価する日本の成年後見制度。旧制度と比べて大きく改善された点はその理念だと言います。「判断能力が不十分な人を守るだけでなく、自己決定権を尊重し本人に残された能力を活用することを重視します」。旧制度なら一律に制限されたことを、判断能力の違いによって柔軟に認める制度になったのです。「例えば、認知症高齢者でも日用品を自由に買うことができます。2013年に公職選挙法の規定の違憲判決も出て、選挙権・被選挙権も認められるまでになりました」

団塊の世代が後期高齢者になる2025年を迎え、認知症高齢者も増えていきます。「権利擁護支援のニーズはますます高まり、多様化していくので、それに合った制度にしていかなければいけません」と指摘。制度の3つの類型(後見、保佐、補助)のうち軽度の認知症高齢者(旧制度では適応外)などに適応される「補助」の利用促進は今後の課題です。また、判断能力が低下する将来の不安に備えてあらかじめ「誰にどんな支援をしてもらうか」を自らの意思で決める任意後見制度の周知や成年後見人等の不正防止策強化などを充実していく必要が考えられます。「今では親族以外の第三者が後見人になるケースが約8割で、後見の社会化が進んでいます」。こうした変化には法改正も必要で、シェラー准教授の制度の研究は続きます。障害者スポーツの法律も研究し、広島県障害者陸上競技大会に学生らとボランティア・スタッフとして毎年参加するシェラー准教授。日本の福祉を世界的な視点で見る独自の研究が今後も期待されます。

前の記事へ

前の記事へ