- Profile

-

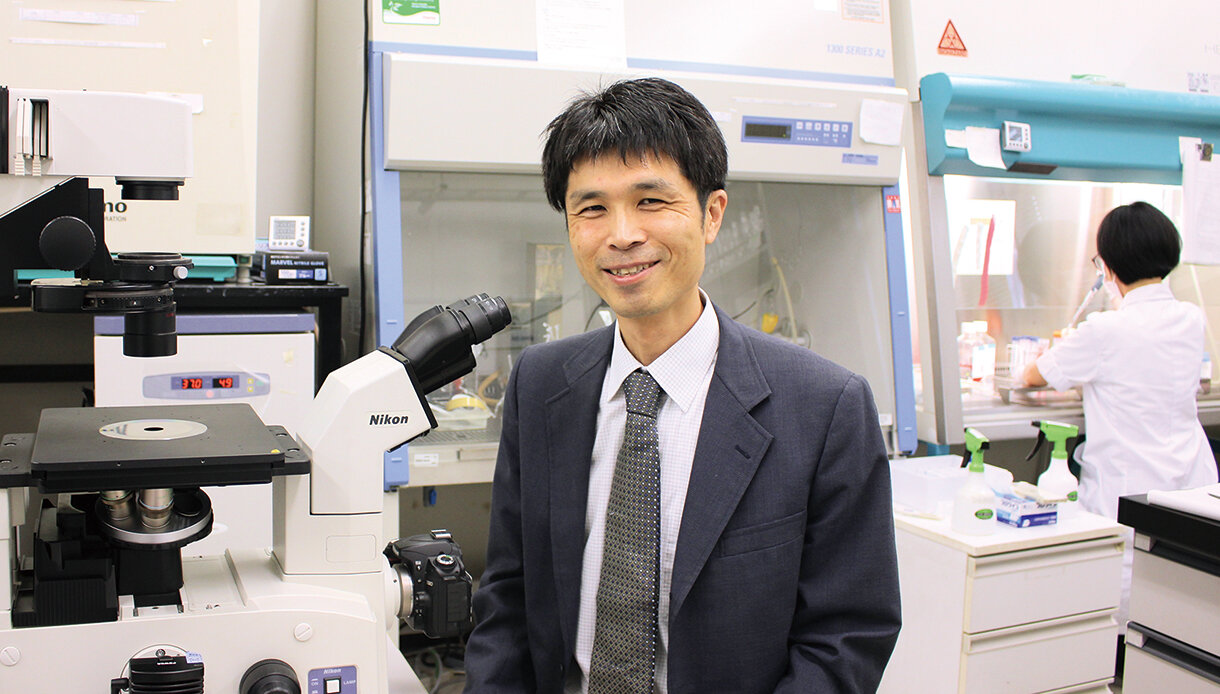

西山 由理花 講師

にしやま・ゆりか 2011年東北大学法学部法学科卒。2013年京都大学大学院法学研究科法政理論専攻修士課程修了。2016年同専攻博士後期課程修了。同研究科特定助教、日本学術振興会特別研究員などを経て、2021年から現職。博士(法学)。香川県出身。

「小さな窓から大きな景色を見るような研究を目指してください」。近代日本政治史を専門とする西山講師は、大学院生の頃に研究会で出会った教授の言葉を今も心に留めています。

「私の場合は近代の政治家に注目し、その人物や活動を通して歴史を捉えるように心掛けています」。入り口として特定の人物や出来事に焦点を当てつつ、背景にある政治や社会の大きな状況を読み解きます。

研究は2016年に出版した著書『松田正久と政党政治の発展―原敬・星亨との連携と競合―』としてまとまりました。松田正久(1845〜1914年)は明治から大正にかけて、政党政治が発展する過程で自由党、憲政党、立憲政友会それぞれの中枢にいた人物。初の政党内閣である第1次大隈重信内閣の蔵相をはじめ5内閣で大臣を歴任しました。

これほどの大物政治家であるにもかかわらず、松田に関するまとまった史料はなく、本格的な研究はなされていませんでした。西山講師は大学生の頃に読んだ『原敬日記』に、批判的に書かれながらも党幹部であり続けた松田に関心を持ちました。大学院生時代の5年間を費やして松田の出身地の佐賀などで当時の新聞を閲覧し、関係者の書簡などを集めました。「遊説に行くという記事を見て調べた遊説先の新聞に、演説原稿が全て掲載されていた時は心が躍りました」。発言や行動の分析を重ね、松田が政党政治の確立を理念とし、政権を担当できる近代的な政党の育成を目指していたことなどを論証しました。

更に、佐賀県を編入していた時代の長崎県会議長を務めた際の運営手腕も示し、「松田の人生のみにとどまらず、府県会での経験の国会への継承や、政党組織の整備過程を見ることができた」と振り返ります。

「しかしながら、近代日本の政党政治は、対外強硬論の台頭の中で、あっけなく崩壊してしまいました」。日本が戦争へと向かう中、政治家の役割も変化を余儀なくされました。西山講師は、大正から昭和戦前期の政治家がどのように時代と向き合ったのかを探ることで、現代の混沌とした状況における政治家の役割についても考察できるのではないか、と考えています。

現代の選挙は、SNSによる発信が大きな影響力を持つようになりました。「大正時代の第2次大隈内閣の総選挙では、大隈が演説を吹き込んだレコードを配っています。もしかしたら当時の人にとって、今のSNSのようなものだったのかもしれません」

また、現在は政治以外に淀川の歴史についても研究を進めています。淀川が社会の中で持つ役割の変化から、大阪という都市の変容が見えてきます。研究室から淀川を眺めつつ、学生にも身近な環境から何かを感じ取り、学びへとつなげてほしいと考えています。

小さな窓から見える、今へと続くさまざまな景色を、これからも探究します。

前の記事へ

前の記事へ