- Profile

-

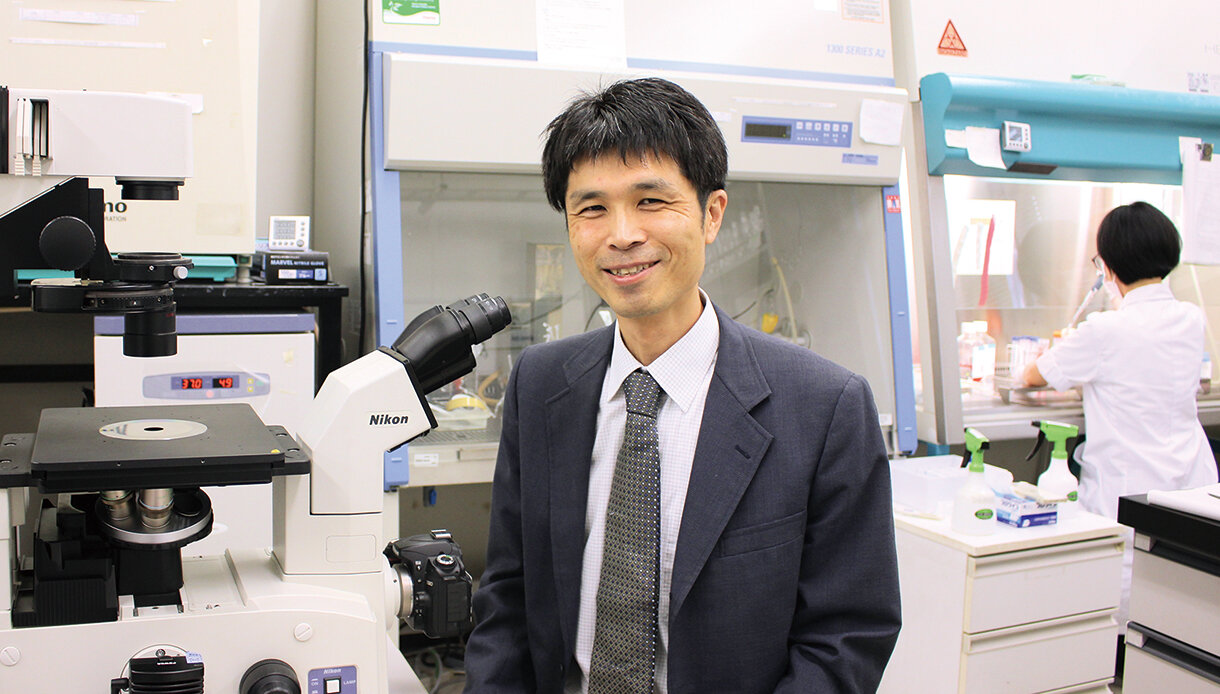

徳森 公彦 准教授

とくもり・きみひこ 1998年YMCA米子医療福祉専門学校理学療法士科卒。2006年岡山大学大学院医歯学総合研究科(現:医歯薬学総合研究科)修士課程修了。2011年医歯薬学総合研究科博士課程修了。沼隈病院などを経て、2006年広島国際大学保健医療学部理学療法学科助手。2019年から現職。博士(医学)。理学療法士。広島県出身。

岡山大学大学院(公衆衛生学教室)で関節痛と気候の関係におけるおける疫学的研究で博士号を取った徳森准教授は、広島国際大では東広島市広島市や東広島市社会福祉協議会と連携し高齢者のフレイル予防など理学療理学療法の専門的知見を分かりやすく住民に広める活動に力を注いでいます。

2015年からキャンパス地元の黒瀬地区での65歳以上の住民向け民向け健康教室を皮切りに、家族介護教室、体力測定会、いきいき健康フェアなどに発展させました。2020年には市と大学と社会福祉協議会で構成している連絡協議会でフレイル予防プロジェクトを提案し、まずは同地区をモデル地区としてプロジェクトが始まりました。フレイルとは「高齢者が要介護状態に至る直前の状態」のことですが、高齢化率の上昇と国民医療費の膨らみ続ける我が国において高齢者の介護予防・フレイルの改善は大きな課題です。徳森准教授らは、プロジェクトとしてまずフレイルの認知を高めるフレイルサポーター養成講座を黒瀬地区内で複数回開催。そのノウハウを生かして翌年からは東広島市全域に拡大しました。22、23年には将来的に介護予防におけるリーダーとなる地域住民を発掘・育成する目的でフレイル予防アドバイザー育成講座を開催しました。これまでにフレイル予防アドバイザーは103人、フレイルサポーターは1600人を超えました。広島県内ではほとんどの市で要支援・要介護認定率が上昇し続けていますが、東広島市は横ばいです。徐々にプロジェクトの効果が出ているのかもしれません。またこの取り組みは厚労省のホームページで自治体の取り組みの先進事例(10市町村)として紹介されています。更にこの間、徳森准教授らは身体的フレイルと違って認知的フレイルには、運動習慣の有無以外に「地域的フレイルと違って認知的フレイルには、運動習活動なし」が影響することを住民アンケート調査の分析で示し、研究活動なし」が影響することを住民アンケート調でも成果(筆頭著者:広島国際大学 松浦晃宏准教授)を上げています。

地域活動では、2017年から黒瀬地区で高齢者の通いの場である「お茶の間サロン『やまぶき』」の開設・運営に携わってきました。「週1回でも家から外に出る習慣ができます。楽しくわいわいするだけでも、友達ができ活動や刺激量が増えるのです。孤独感は認知症を進めますが、人とのつながりは安心感や満足感を生みます。サロンが昔の井戸端会議のような場になればと考えています」。厚労省が進める地域包括ケアシステムでうたわれる「自助、互助、共助、公助」の4つの視点のうち、特に「互助」の推進にサロン活動が役立つと感じています。

徳森准教授の今の夢は、年齢、障害、性別、国籍の垣根なく誰もが1日中安心して過ごせる居場所作り。「コミュニティーをリハビリする拠点です。普通、理学療法士は障害を治すことが専門ですが、私は障害があっても生きやすいインクルーシブ社会の実現を後押ししたいのです」

前の記事へ

前の記事へ