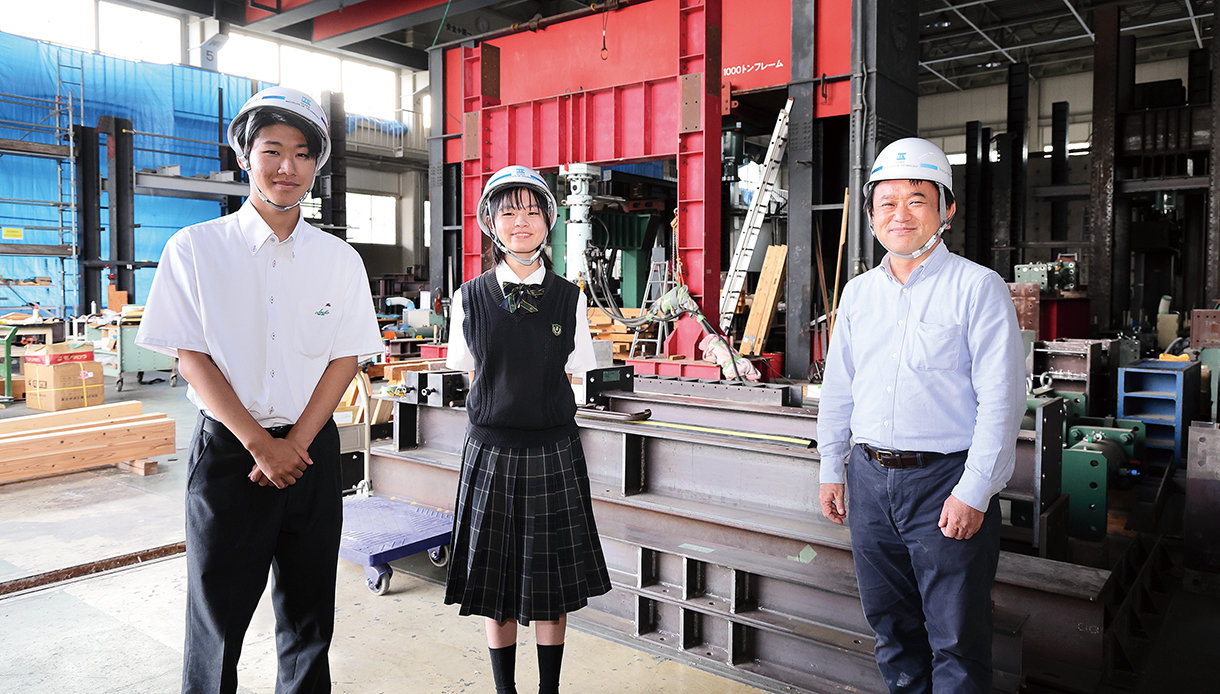

3大学2中高を設置する本学園のスケールメリットを生かして、高校生が日ごろふと抱く疑問を大学の先生に答えてもらう「教えて先生」。初回の今回は、常翔学園高1年の新垣楓子さんと藤井遥花さんが、大阪工大総合人間学系教室の川田進教授に尋ねました。

大学4年で香港と中国へ 飛行機の低空飛行にびっくり

新垣、藤井:「若いうちに外国を見た方がいい」とよく聞きます。川田先生は外国を訪ねて研究されています。どうしてだと思いますか?

川田:海外に行くと、異なる視点でものごとを見たり、気づいたりするようになるからです。

私の体験からお話ししましょう。1981年に大学に入学して、アジアの宗教問題や民族紛争に興味を持ちました。自分の目で外国を見てみたいと思うようになり、英語と中国語を一生懸命勉強しました。

私が初めて海外を訪れたのは大学4年の時で、行き先は香港と中国でした。当時若者の間で絶大な人気を誇ったガイド本「地球の歩き方」を片手に訪ねると、飛行機がビルにぶつかりそうな低さで飛び、巨大な違法ビル群には怪しそうな商売をする店がひしめいていました。でも、よく見ると大多数は庶民の普通の暮らしの場でした。香港は土地が狭いので、家賃がとても高く、住む場所の環境を選べないからです。

アジア各地でフィールドワーク 1週間や10日間を70回

川田:大学教員になってからはアジア各地でフィールドワークをするようになりました。中国や台湾、タイ、ベトナム、インド、ネパール、ミャンマー、ラオス……。大学の休暇を利用して、1週間や10日間の滞在を70回ほどしたでしょうか。

現地では足を棒にして資料を収集し、人々にインタビューします。現地が抱える課題を発見して、どうすれば解決できるかを考えます。そして、論文やレポートにまとめます。

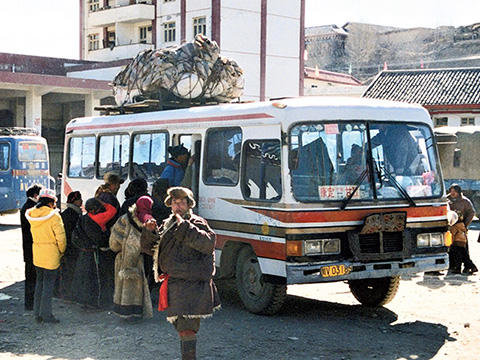

標高4000~5000mのチベット高原では宗教状況を調査しました。町や村は富士山(3776m)より高い場所にあるのに、人々が酸素吸入などしないで普通に生活しています。夏でも雪が降ることがあり、人々は布団のように分厚い服を着ています。

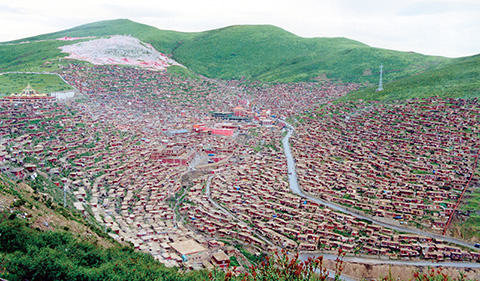

ラルン五明仏学院という約2万人の僧と尼僧が学ぶ巨大な仏教の学校に深く興味を抱いて、2001年から2012年までに計6回訪問しました。日本では人が亡くなると火葬するのが一般的ですね。チベットは標高が高すぎて木が育ちません。さまざまな命をもらって生きてきたから、死んだら自分の肉体を鳥に与えて天に返します。鳥葬(ちょうそう)です。体と魂はつながっているのか、生きるとは何か、死ぬとは何かといったことを考えさせられました。

島国日本では気づきにくい 中国語とアラビア語の重要性

藤井:中国語を学んで良かったことは何ですか?

川田:日米関係とは異なる視点から世界の動きを見ることができるようになりました。現在、アメリカと中国は外交面で一見けんかをしているように見えます。でも、実はお互い片手のこぶしを振り上げていても、米中貿易というもう一方の手でしっかり握手して、2大国としてうまくやっていこうとしています。今、アメリカの大学生は真剣に中国語を学んでいます。しかも、仕事で生かせるレベルを目指しています。ミャンマーではイスラム教の礼拝所でアラビア語を学んでいる小学生を見ました。イスラム教徒は信仰を深める目的でアラビア語の勉強に熱心です。今や世界の4人に1人はイスラム教です。アラビア語を学ぶ人は20億人近いということになりますが、日本ではあまり話題になりません。

中国語やアラビア語が世界的にどれほど重要になっているか、島国の日本では気づきにくいですね。

新垣:将来、台湾の大学に行きたいと思っています。中国語をどうやって習得したらいいですか。

川田:高校生が英語以外の外国語を勉強するのは難しいとは思いますが、テレビやラジオ講座、初心者向け教科書などでの独学は1つの方法です。YouTubeの発音動画を活用することもできます。

世界では英語が最も役立ちますが、中国語も意外に通用します。中国系の人は世界各地に住んでいるからです。

新垣:台湾の学生はどんな暮らしをしていますか?

川田:寮で暮らしています。大体4人部屋です。コミュニケーションする力が鍛えられ、交友関係は一生の財産になります。大学構内は24時間開いていて、周辺には飲食の屋台が多く、学生はみんな生き生きとしています。台湾で勉強したいとは、立派な心掛けです。ぜひ、頑張ってください。

藤井:見知らぬ国で、信じられる人とそうでない人はどうやって見分ければいいのでしょう?

川田:私は人を信用してほしいと思います。外国で多くの人に助けられたからです。外国に行けばトラブルに巻き込まれることもありますが、小さな失敗を重ねて、修正する力をつけていけばいいのです。ただし、日本語で近づいてくる人には注意しましょう。多くは詐欺師です。

藤井:お薦めの国はありますか?

川田:できれば途上国を見てください。未知の国を不安に思うかもしれませんが、迷ったときこそ一歩を踏み出してください。今はインターネットでさまざまな情報が手に入りますし、スマートフォンには翻訳アプリも入っています。語学が苦手だからと尻込みせず、ぜひ自分の目で外国を見てください。ただし、ネットは誤った情報のまま拡散していることも多いので注意が必要です。また、ジェスチャーを交えれば何とかなるものですが、片言でもよいので現地の言葉も勉強してから行くといいですね。