- Profile

- よしい・くにひさ 1981年東京大学経済学部経済学科卒。1990年埼玉大学大学院政策科学研究科修士課程修了。農林水産省農業総合研究所政策研究室長、農林水産政策研究所総括上席研究官、東北大学大学院農学研究科農学専攻教授などを経て、2020年摂南大学農学部食農ビジネス学科教授。博士(農学)。北海道出身。

2023年の猛暑によるコメの高温障害をきっかけに、コメの需給バランスが崩れ、店頭からコメが消える「令和の米騒動」が起きました。食料の安定供給に農業政策が大きな影響を与えていることを意識した人も多かったのではないでしょうか。

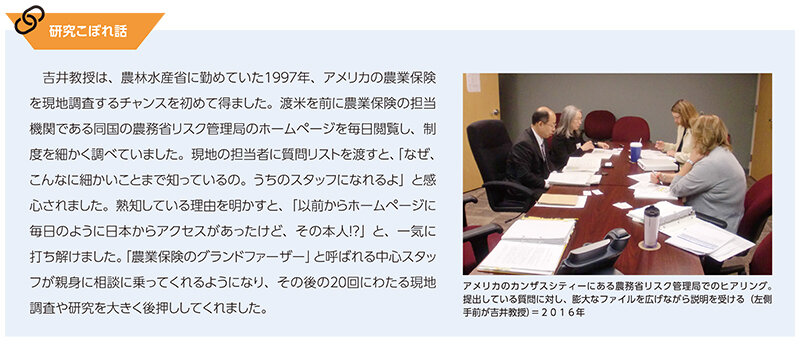

私の専門は農業経営におけるリスクを適切に管理する「セーフティーネット政策」に関する研究です。国内外で農業者や農業団体、関連企業、行政機関などへのインタビューを重ね、海外の政策や制度の分析を進めて政策の立案に役立ててもらえるよう情報を発信しています。特に、公的な保険制度である「農業保険」に焦点を当てて研究を進めています。

世界銀行などの調査によると、世界100カ国以上で農業保険が導入されています。このうち、農業者個人のデータに基づき数多くのリスクに対応できる保険を実施しているのは日本とアメリカ、カナダなどごく少数の国に限られています。

日本では2種類の農業保険が提供されています。一つ目の「農業共済」は、収穫量の減少を補償します。この制度は災害対策として長年にわたり農家を支えてきましたが、対象となる農作物が限られていることや、価格の下落による収入減少には対応できないことが課題でした。

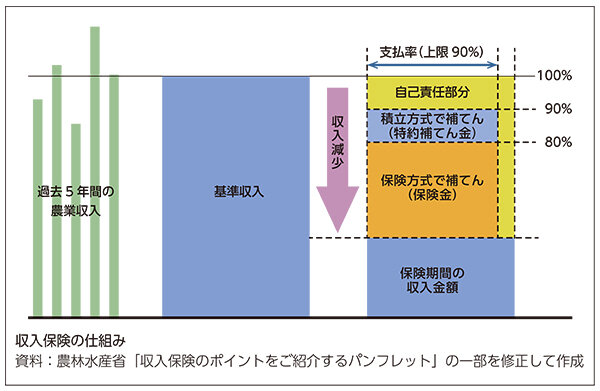

もう一つは「収入保険」です。全ての農産物を対象に収入減少を補償します。仮に、収入がゼロになったとしても、基準収入の81%が補てんされるため、農業経営に必要な費用はほぼ全額賄うことができます。幅広く補償する優れた制度ですが、保険金の支払いは収穫年の翌年の確定申告後と、支払いまで時間がかかるのがデメリットです。

このため、収入保険と農業共済などの経営安定のための仕組みに同時加入できるようにして、まず農業共済などからの支払いを受け取り、その後に収入減少の程度に応じて収入保険の保険金を受け取るという2段階で補償を行う仕組みを導入できないかと考えています。各制度とも国費が投入されているので重複支払いは避けなければいけませんが、共済金などで支払った金額を収入保険金から差し引くという運用も可能なはずです。

更に、近年は物価高騰により農業資材が上昇しています。収入は減っていなくても、所得は減少しているケースが出ています。アメリカで実施されている農業保険に上乗せできる保険や、カナダの所得税申告書を活用した「農業所得」の減少に対応するプログラムなど、海外の事例も参考に新たな制度の導入も検討する必要があります。

気候変動による高温や異常降雨により、農業を取り巻く環境は厳しさを増し、高齢化も進んでいます。食料自給率が低い日本だからこそ、農家が安心して経営を続けられる仕組みづくりをこれからも考え続けたいと思います。

■ 日本の農業保険

日本の農業保険制度は1947年に制定された農業保険法に基づき実施されています。

「農業共済」は、自然災害による収穫量の減少などの損失を補てんします。全ての農業者が対象で、水稲や麦、畑作物、果樹、家畜、農業用ハウスなど、対象となる品目が決まっています。農業者ごとに設定された基準収穫量の一定割合を収穫量が下回った場合、共済金が支払われます。作付け前に共済に加入し、収穫後の年内に共済金の支払いが受けられます。

「収入保険」は2019年から始まり、導入に当たっては、それまでの吉井教授の研究成果が制度設計に活用されました。収入保険は青色申告を行う農業者を対象に、全ての農作物について自然災害や価格下落、病気やけが、盗難など、幅広い要因による収入減少を補償します。収入が過去5年間の平均の9割を下回った場合、下回った額の9割を上限として保険金が支払われます。保険期間は1年間であり、ある年の1月~12月を対象期間とすれば、前年の12月末までの加入が必要です。保険金の支払いは、確定申告後となるため、翌年の3月以降となり、農業共済に比べると支払時期がかなり遅くなります。

■ 研究のきっかけ

学生時代の吉井教授は、「市場メカニズム」が経済学の基本であることに疑問を持ちました。「市場に任せておけば全てうまくいくというが本当か? 農業など、規制や保護が必要な分野もあるのでは」。食料の安定確保に向けた政策づくりに取り組みたいと、農林水産省に入省しました。当初は法令や予算、国会対応などに携わりましたが、次第に農業政策を学び直したくなり、大学院留学制度を活用して研究者の道に進みました。生まれは北海道の十勝。「広大な畑の広がる環境で育ったので、食を大切に思う気持ちが強かったのでしょう」

カナダ農業・農産食料省でのヒアリング後の集合写真。背後にあるのは各州の旗。農業政策については、連邦政府と州政府が同等の権限を有しており、両者で協定を結んで取り組んでいる(右から2人目が吉井教授)=2017年

前の記事へ

前の記事へ