- Profile

-

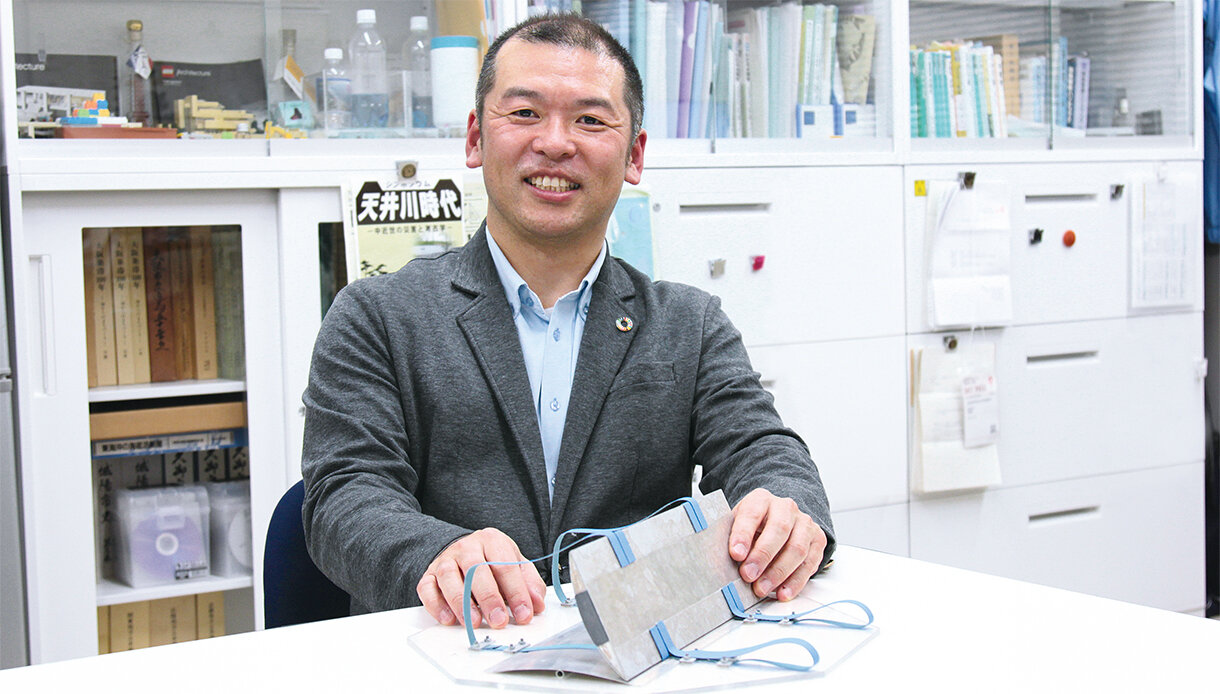

西 恵理 准教授

にし・えり 2014年大阪電気通信大学大学院医療福祉工学研究科医療福祉工学専攻博士後期課程修了。2015年摂南大学理工学部電気電子工学科講師を経て、2021年から現職。博士(工学)。奈良市出身。

西准教授が赤ちゃんの母乳を飲む舌の動きと力を可視化するデバイスを住友ベークライトと共同開発したのは、2人の男児を育てた経験が大きなきっかけでした。生後4カ月までの乳児は、母乳を飲む時に舌が波を打つような蠕動様運動と呼ばれる動きをします。本能的な「吸てつ反射」です。「この運動ができず母乳を飲めない早産児や、動きが不十分で飲み方が下手な乳児もいますが、客観的にそれを確かめるのは容易ではありませんでした。私自身も『自分の子がちゃんと飲んでいるのか』と不安になりましたし、周りのママさんたちも同じ悩みを抱えていました」。そんな母親らの不安を和らげたいと、西准教授は育児の傍ら35歳で大学院の博士課程に進学し、本格的な研究を始めたのです。

仕組みは、小指にはめるデバイスの先端に複数のフォースセンサ(物体に加わる力を検出・測定する)があり、その指を赤ちゃんが吸って舌が動くと舌の先と舌の根元に接するセンサ間の電圧変化が計測され、パソコン画面にグラフとして可視化されます。時間とともに波のように動くグラフの山が舌の動きを示し、山の高さで吸う力も分かります。これまで助産師の外観視認や母親の感覚に頼っていた授乳状況の把握が容易になり、母親の授乳の自信度が30%高まるという調査結果も出ています。医療従事者もより適切な母乳育児支援ができ、「疾患の早期発見もできるかもしれない」と西准教授は考えています。既に複数の産後ケア施設などが試験導入するまでになっています。

西准教授の研究はこれにとどまらず、蠕動様運動を再現できる人工舌や搾乳器も製作中(特許出願中)で新しい哺乳瓶乳首の開発につながることも期待されます。

前の記事へ

前の記事へ