- Profile

-

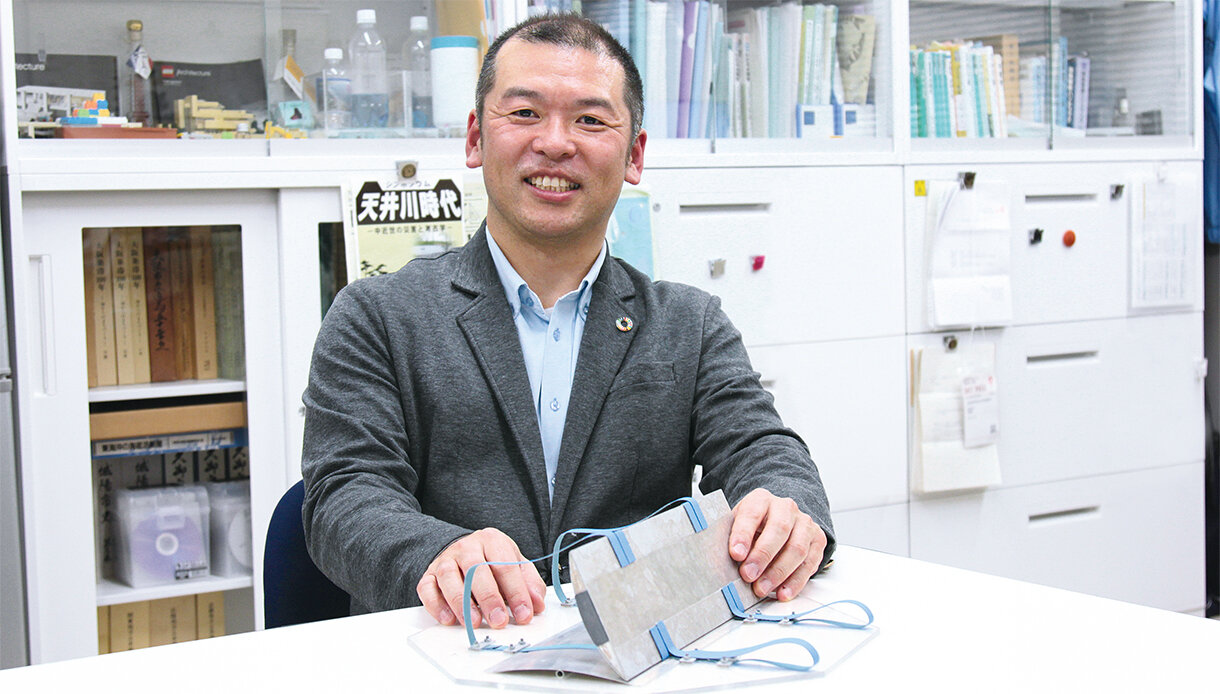

﨑山 亮一 准教授

さきやま・りょういち 2003年九州大学大学院工学研究院化学システム工学専攻博士後期課程修了。2007年東京女子医科大学医学部臨床工学科助教。南カリフォルニア大学ケック医学校研究員を経て、2018年大阪工業大学工学部生命工学科特任准教授。2021年より現職。博士(工学)。山口県出身。

工学的な視点から医学に貢献したいと大学進学後に人工腎臓の研究を始めた﨑山准教授。大学院修了後、東京女子医科大で日本発の画期的技術の細胞シート工学を創始した岡野光夫同大教授に出会い、その教えを受けて腹膜表面の中皮細胞シートの作製に成功しました。

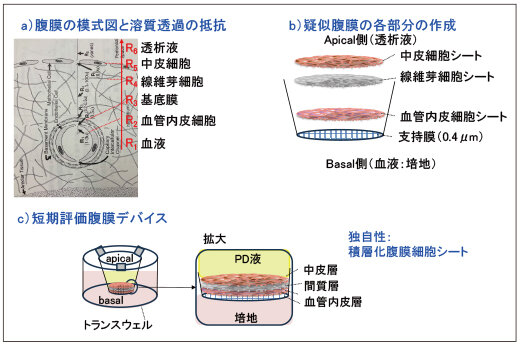

腎不全患者の人工透析治療には一般的な血液透析のほかに腹膜透析がありますが、受けているのは約35万人の透析患者の3%に過ぎません。腹膜透析は腹腔内に透析液を入れ、血液との濃度差や浸透圧差で血液中の老廃物や余分な水分を排出します。「大掛かりな機器が要らず、自宅で行えるため通院も月に1回程度と患者のQOL(生活の質)が高い治療法です。しかし、透析液の長期使用で腹膜が劣化し約5年で血液透析に移行せざるを得ないなどの理由でなかなか広まりません」。そこで﨑山准教授は細胞シートで腹膜を修復して腹膜透析の期間を延ばそうと考え、腹膜の再生には成功しました。しかし、広範囲な腹膜への細胞シート移植は困難で、生体適合性の高い透析液を開発するために腹膜細胞シートを透析液の評価ツールとして使う研究へと方向転換しました。

生体に近い疑似腹膜とするために、﨑山准教授は中皮層だけでなく間質層、血管内皮層を含めた3層から成る疑似腹膜を積層化技術で作製することにも成功しました。溶質透過実験では動物実験などと類似した結果を示し、透析液評価に有効であることが分かりました。これで腹膜への傷害因子のより少ない透析液を見つける道が見えてきました。「人口減少で地方の病院が減っていけば、自宅でできる腹膜透析の需要も高まります。この研究を早く社会実装して役に立てたいです」と話します。

前の記事へ

前の記事へ