- Profile

- まきの・くにあき 2000年東京大学経済学部経済学科卒。2002年同大学院経済学研究科現代経済専攻博士前期課程修了。2008年京都大学大学院経済学研究科経済システム分析専攻博士後期課程修了。龍谷大学経済学部非常勤講師などを経て、2010年摂南大学経済学部経済学科講師。2014年から現職。2011年『戦時下の経済学者』(中公叢書)で石橋湛山賞。2019年『経済学者たちの日米開戦 秋丸機 関「幻の報告書」の謎を解く』(新潮選書)で読売・吉野作造賞。博士(経済学)。東京都出身。

1941(昭和16)年12月8日未明に日本軍がハワイ真珠湾の米海軍基地を奇襲攻撃し、3年9カ月に及ぶ太平洋戦争が始まりました。間もなくその78回目の開戦記念日が巡ってきます。膨大な犠牲者を出した太平洋戦争には、「不合理な軍が始めた無謀な戦争」というイメージが定着しています。しかし、戦前に他ならぬその陸軍が一流の経済学者を集めて組織した研究班「秋丸機関」*が、 日米間の経済力の隔絶を指摘した冷静な報告書を出していました。 長らく「都合の悪い極秘の報告書を軍が焼却処分した」と信じら れてきましたが、摂南大経済学部の牧野邦昭准教授は、焼かれたはずの「幻の報告書」など新資料を次々に “発見”。更に「正しい 情報がありながら、なぜ不合理な開戦を決定したのか」を新たな視点で鮮やかに分析した『経済学者たちの日米開戦 秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く』(新潮選書)を世に問い、高い評価を受けました。今年の読売・吉野作造賞も受賞したその著書と研究について牧野准教授に聞きました。

私は経済思想史の中でも第2次大戦前後の経済思想や経済学者らに特に関心があります。経済学を研究し始めて最初はミクロ経済学に基づく都市経済学など理論的な研究をしていました。その中で戦時中の統制経済の規制や制度が戦後も残り、それが高度経済成長にもつながるということなどを学び、そうした制度を作った当時の経済思想や経済学者に関心を持つようになったのです。

今回、読売・吉野作造賞をいただいた著書のテーマは、有沢広巳や中山伊知郎ら当時の気鋭の経済学者らが参加した陸軍省戦争経済研究班、通称「秋丸機関」の実像に迫ることでした。なかでも「経済学者らの正確な情報や分析がありながら、なぜ対米英開戦に踏み切ったのか」という最大の謎に私なりの答えを提示することでした。

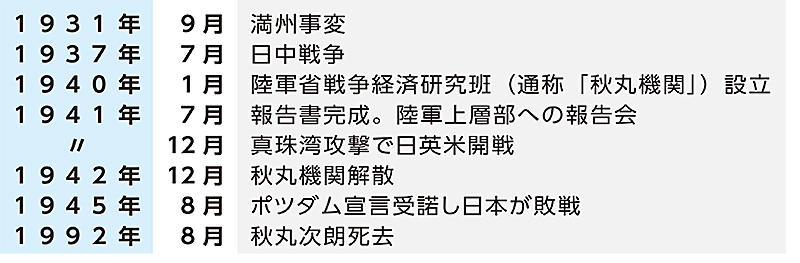

秋丸機関の関連年表

焼却されたはずの極秘資料を次々“発見”

秋丸機関の存在は以前から知られていましたが、資料は軍によって焼却されたというのが通説でした。中心メンバーだった有沢広巳・東京大経済学部名誉教授が1988年に亡くなり、その遺品から報告書の一部の『英米合作経済抗戦力調査(其一)』だけが見つかっていましたが、それ以外の報告書の存在は不明でした。ところが、近年インターネット上のデータベースが整備された恩恵で、2013年に全国の大学の蔵書を検索できるCiNii Booksで静岡大附属図書館に所蔵されていた『独逸経済抗戦力調査』を、2014年に『英米合作経済抗戦力調査(其二)』を古書データベースで、私が相次いで見つけることができたのです。

焼却されたはずの「極秘資料」が、検索するだけであっさり見つかったこと自体が驚きでした。なぜ残っているのか、その資料や当時の周辺資料も調べるうちにその理由が分かってきました。

「長期戦では米国には勝てない」

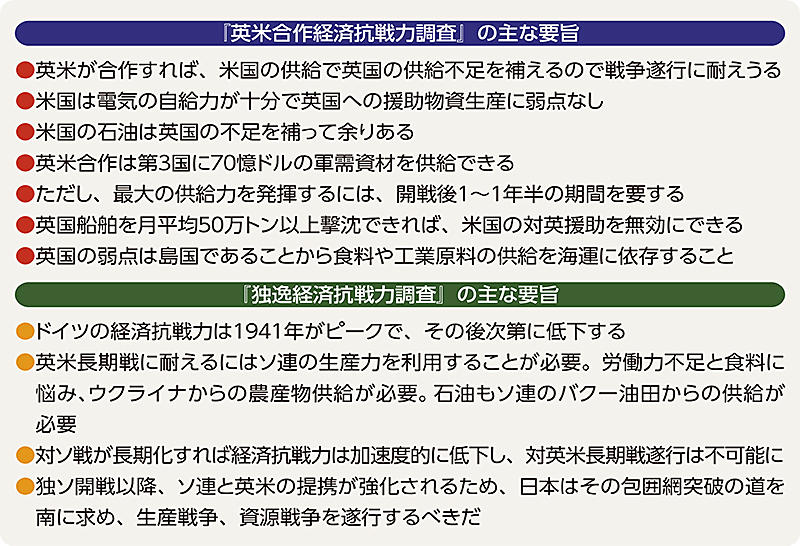

秋丸機関は数多くの各国の書籍、雑誌、資料を収集、分析して各国の経済抗戦力(戦争に耐えうる経済力)を班ごとに報告書にしました。仮想敵国を分析した『英米合作経済抗戦力調査』と同盟国のドイツを分析した『独逸経済抗戦力調査』の中身を紹介します。

『英米合作経済抗戦力調査』では、英米の抗戦力は十分だが、「英米間の船舶輸送に弱点がある」と強調されています。これは大西洋でドイツとイタリアがどれだけ英米の船舶を撃沈できるかが重要ということです。その意味で『独逸経済抗戦力調査』が重要ですが、ドイツの経済力の限界を冷静に分析し悲観的です。

これらを総合すると、「長期戦になれば米国の経済動員により日本もドイツも勝てない」との分析を示すとともに、「独ソ戦が短期で終われば、少なくとも英国に勝つことは可能かもしれない」という見方も示しています。

従来、こうした情報は「一流の経済学者らが分析した高度なもので一般には知られていなかった」と思われてきました。しかし、その経済学者自身が同じような内容を当時の「改造」などの総合雑誌に投稿していましたし、メディアもその分析を利用したと思われる書籍(東洋経済新報社『列強の臨戦態勢―経済力より見たる抗戦力』1941年12月)を出版していました。つまり「極秘」でもなんでもなく、外部に発表しても問題視すらされなかった常識的な情報だったのです。これが焼かれずに資料が残っていた理由です。

行動経済学と社会心理学で分析

それなら、正しい情報が指導者に共有されていたのに、なぜリスクの高い開戦に踏み切ったのか、というのが大きな疑問になります。

私の仮説は、報告書や他の多くの研究で「開戦すれば高い確率で敗北する」という指摘がされていたこと自体が、「だからこそ低い確率に賭けてリスクを取っても開戦しなければならない」という意思決定の材料になってしまった、というものです。この逆説を説明するのが、行動経済学のプロスペクト理論と社会心理学の集団意思決定の集団極化の理論です。

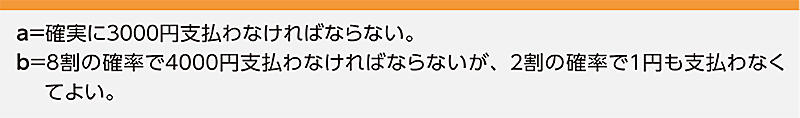

プロスペクト理論を説明します。aとbの2つの選択肢を考えます。

bの損失の期待値はマイナス3200円(マイナス4000円×0.8+ 0円×0.2)で、aよりも損失が大きくなります。合理的ならaを選ぶはずです。しかし、実験ではbを選ぶ人が多いのです。つまり、「人間は、損失を被る場合にはリスク愛好的な行動を取る」のです。これが2002年に D・カーネマンがノーベル賞を受賞したプロスペクト理論です。人は財が増えるのと減るのとでは、減る場合の方に価値を置き、そのため損失が出る場合は、その損失を小さくすることを望むのです。つまり確率は低くても、損失が0円になる可能性があるbを人は魅力的に感じてしまうのです。

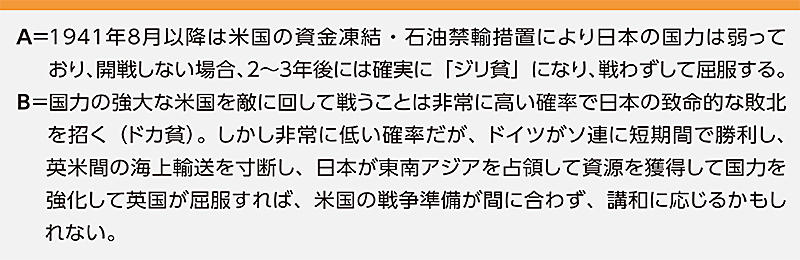

このaとbの状況は、1941年に日本が2つの選択肢(AとB)を迫られた状況と酷似しています。

つまりプロスペクト理論に基づけば日本の指導層は、「現状維持よりも開戦した方がまだわずかながら可能性がある」というBのリスク愛好的に走ってしまったと言えるのです。プロスペクト理論はもともと個人の選択の理論ですので、国家という集団意思決定のメカニズムも説明する必要があります。集団になるとリスクの高い極端な方向に意思決定が偏向してしまうのを説明するのが社会心理学の集団極化の理論です。

当時の日本の戦争指導層は、陸軍、海軍、政府の合議で、強力なリーダーシップを取れる人物はいませんでした。「船頭多くして船山に登る」という意思決定システムだったのです。「集団の意思決定では、集団のメンバーの平均より極端な方向に意見が偏る」というのが集団極化です。その原因は、(集団規範に合致する)極端な意見の方が存在感を高め、魅力的になり、集団のメンバーも説得されがちになるというのです。皮肉なことに「冷静な独裁者」のいなかった日本の指導層の集団意思決定で、よりリスクの高い選択が行われてしまったと言えるのです。

開戦の説明としては単純化し過ぎていると自分でも感じていますし、当時の議論や利害の分析が更に必要ですが、新しい議論の「叩き台」は示せたかなと思います。読者からの反応では、特に多くの企業人から「企業の中で同じようにリスクの高い選択をしてしまうことがある」などと共感を得ています。

牧野准教授のこれまでの著書(左が読売・吉野作造賞受賞作)

目先にとらわれぬビジョンと選択肢を

現在の世界を見ると自国ファーストやポピュリズムが台頭し、リーダーシップを取れる国も見当たりません。世界大戦に突入していった1930年代と似ていると言われます。一方、ネットの世界では新しい情報が次から次へと入ってくるために、人々が目先の利害に走りやすく、また、すぐに敵か味方に色分けし極端な意見が幅を利かせます。選択肢の幅が狭く、ハイリスクな選択をしやすい状況です。

意思決定があと数週間遅れていたら日米開戦はなかったのではとも言われます。「このままではジリ貧になる」ではなく「待っていれば国際環境が良くなる可能性もある」という選択肢を当時の指導者や研究者が見出せていたら、開戦回避ができたかもしれません。当時の失敗を教訓にすれば、長いスパンで考え、データに基づきつつ地に足の着いたビジョンやさまざまな選択肢を提示することが現代の経済学者に求められていると実感します。

※注:<ことば>秋丸機関=陸軍主計中佐の秋丸次朗をリーダーとして1940年1月に設立。総勢200人近い頭脳集団で、日本、同盟国、仮想敵国の経済力を比較分析。英米班、独伊班、ソ連班、日本班、南方班、国際政治班があった

前の記事へ

前の記事へ